ベニシタン(紅紫檀) はその適応力と低メンテナンス要件で知られており、すべてのレベルのガーデナーに適した手入れの簡単な植物です。よく水をはける土と、鮮やかな葉と実の生産に不可欠な完全な日照から部分的な日陰で栄えます。形を保つために最小限の剪定をすることや、時折の乾燥した期間中の水やりが必要ですが、一度植物が成熟すると ベニシタン(紅紫檀) は一般的に乾燥に強いです。ベニシタン(紅紫檀)は部分日光を好み、毎日4〜6時間の太陽光の光を必要とします。部分日光が最適ですが、ベニシタン(紅紫檀)は完全日光条件に高い耐性を示し、これによって花や果実の生産が増加しますが、非常に暑い気候では焼けつくリスクがあります。これらの条件からの逸脱、特に光が不十分な場合は、成長が減少し、花の数も少なくなる可能性があります。

ケマンソウは全体に水っぽくて柔らかく、葉は別名にあるようにボタンの葉に形が似ています。茎の先端や上部の枝に長い花茎を出して、独特の形の花を1列に吊り下げます。そのユーモラスな形からタイツリソウ(鯛釣り草)とも、(血の垂れる心臓)とも呼ばれます。地下には太いゴボウ状の根が伸びています。自生地は森林や湿った深い谷間ですが、原産地でもまれな植物のようです。室町時代には渡来し、古くから栽培されてきましたが、それほど多く栽培される植物ではありませんでした。最近は特異な形の花や美しい葉が見直されて、多く流通するようになりました。ケマンソウの花言葉は「従順」と「失恋」です。また、ハート形の葉が、恋の成就を意味する花言葉「恋が成就する」を持つとも言われています。

ユリオプスデージーは、マーガレットに似た黄色い可愛らしい花を咲かせる南アフリカ原産のキク科の常緑低木。一重咲きの他、八重咲き種も流通しています。植え付けて間もないころは草花のような見た目をしていますが、数年すると主軸の茎は木化してきます。病害虫の心配もなく、丈夫で育てやすい植物で、晩秋から春までの花の少ない時期に長期間花を咲かせます。葉や茎には細毛が生えていて、全体が銀白色に見えます。耐寒性はあまり強くありませんが、霜が強く当たらない場所では戸外で冬越しできるので大株に育っている姿をよく見かけます。ユリオプスデージーは、日当たりと風通しの良いところを好みます。ただし、真夏の直射日光があまりにも強い場所、霜が降りて株が凍る場所では弱ってしまうので、夏と冬の環境を考えた場所で栽培しましょう。

キングサリは、5月に垂れ下がる総状花序に鮮やかな黄色の花が咲く姿が圧巻です。斜め上方に伸びた枝から20cmほどの花の房がいくつも垂れ下がるのが本来の姿ですが、枝が柔らかいのでフェンスやアーチに誘引して仕立てることもできます。耐寒性は強いのですが夏の暑さをやや苦手とします。美しい反面、有毒植物としても知られており、特にタネには毒性の強いアルカロイドが含まれているので扱いに注意します。キングサリは有毒植物で、特に種子に毒素が含まれています。誤って摂取すると、痙攣や吐き気などの症状を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。特にペットを飼っている場合は、より慎重に管理しましょう。

ツキヌキニンドウは、スイカズラ科スイカズラ属の常緑、あるいは半常緑のつる植物です。花の下の1~2対の葉が合着し、茎が葉の間を突き抜けているように見えるのが名前の由来です。忍冬はスイカズラの和名で、冬でもグリーンの葉が残るので、冬を耐え忍ぶという意味で忍冬と言います。ツキヌキニンドウは、茎の先に細い筒状の花が3個セットで咲きます。さらに反対側にもう3個1セットで花を咲かせるので、合計6個の花が咲いているように見えます。花の色は赤に近いオレンジ色、筒状の花の先は5つに裂けるように開いていて、その内側は黄味を帯びたオレンジ色なので、とても鮮やかな印象を受けます。花には香りはありません。近縁種に、日本原産のスイカズラ、ヨーロッパ原産で香りの良い花を咲かせるニオイニンドウ、エトルスカ・ハニーサックルや、これらの園芸種などがあります。

シノグロッサムは、ムラサキ科の耐寒性一年草。初夏に透明感のある澄んだ水色の花が開花します。秋に種をまき、冬の間はロゼット状の株を形成し、春になると株元から多くの花茎を出し枝分かれしながら初夏に開花します。主役になるような花ではありませんが、野草のような繊細な雰囲気の花はどんな花とも調和し、初夏の庭を彩ります。性質は強く、環境に合えばこぼれ種で増えることもあります。日当たりと風通しの良い場所が適しています。半日陰程度でも栽培可能ですが、日当たりが良い方が花付きが良くなります。地植えでも、鉢植えでも栽培可能です。

中国原産の二年性植物で、日本には古くに伝来し、平安時代から観賞用として栽培されています。「石竹(セキチク)」という名は、岩場に自生し、茎葉の見た目が竹に似ていることに由来します。草丈は30cm程で、茎には節があり、そこから葉を輪生させます。茎の先端に花をつけ、花弁は先が細かく裂け、色は紅色、淡紅色、白色などがあります。当園では8月の下旬から現在まで長く花を咲かせ続けています。セキチクは、日本で品種改良が盛んに行われており、多くの品種が生まれています。その中には、「三寸セキチク」、「五寸セキチク」などの系統があり、それぞれに園芸品種があります。そのほか有名な品種では、セキチクから改良された「常夏」、カワラナデシコとの雑種から改良された「伊勢撫子」などがあります。

マテバシイは、ブナ科マテバシイ属の常緑高木です。常緑広葉樹の高木で最大樹高20m、胸高直径1m程度にまで育ちます。樹形は環境に左右されますが、比較的綺麗な広葉樹らしい樹冠を持っています。幹は灰褐色で平滑、時に縦筋模様が出ます。若枝は無毛で、葉は日本産のブナ科樹木の葉としては最大で時に20㎝を超えることもあります。葉は枝に互生し、形は倒卵型で先は鋭尖、鋸歯は無い(いわゆる全縁)で根元には柄を持っています。葉身は厚い革質で厚く、表面が平滑で光沢がある濃緑色、裏面は灰緑褐色で細かい鱗毛が生えています。雌雄同株で雄花と雌花を付けます。花期は初夏で、花穂はブナ属やコナラ属の垂れ下がる花と違い、シイ属に近く丈夫なもので直立し上を向きます。

エニシダ属は常緑または落葉性の低木で、ヨーロッパ、北アフリカ、カナリア諸島、アジアに分布します。乾燥地で無駄に水分が奪われないよう葉は小さく、その分、緑色の枝でも光合成が行われます。和名のエニシダと呼ばれる種は、常緑性のCytisus scopariusを指します。5月から6月に鮮やかな黄色の花が、輝くように株を包みます。耐寒性もあり、やせ地でも育ちますが、寿命は10年ほどです。黄色の花に赤色の入ったホホベニエニシダは本種の園芸品種です。別種に真っ白な花をつけるシロバナエニシダがありますが、こちらは落葉低木です。また、「金雀枝」や「金雀花」と書いてエニシダと読み、俳句で夏の季語として登場します。 英名は、「Broom(箒)」といい、体を浄化するものとしての有用性を示しているそうです。

ハナツルソウ(花蔓草)は江戸時代末期に渡来したと言われています。一見すると花はマツバギクに似ていますが、マツバギクよりふた周りほど小さく、より赤みがあります。南アフリカの東ケープ州からクワズール・ナタール州は、ハナツルソウ(花蔓草)の原産地です。自然化されている主な地域は、ヨーロッパの一部、南アメリカ、北アフリカ、オーストラリア東部、およびニュージーランドです。ハナツルソウ(花蔓草)は木の陰で自然に生育します。ハナツルソウ(花蔓草)は過酷な環境でも美しい花を咲かせるので、ゼリスケープ、ロックガーデン、潮風が当たる庭などにグランドカバーや壁面・フェンスの緑化など多岐にわたって活躍します。冬が寒い地域では、気温に応じて室内に移動できるように鉢植えやコンテナ植えにされます。

世界の熱帯地域で広く野生化している低木のランタナ・カマラと、やや花と葉が小さいほふく性のコバノランタナが主な原種で、それらをもとにさまざまな園芸品種がつくり出されました。生育形態によって系統を分けると、低木状になるもの、鉢向きのコンパクトなブッシュ状の樹形になるもの、ほふく性のものなどがあります。また、花がなくても楽しめる葉に斑が入った品種もあります。開花期間が長く、丈夫なので鉢物としてよく流通するほか、花壇などにも利用されます。寒さにも比較的耐えるので、関東地方南部では戸外でもよく冬越しします。ただ生育旺盛が故に、熱帯地方においては、他の植物の生態系をおびやかすほどの繁殖力があり「植えてはいけない花」とも言われています。ついた種には「ランタニン」と呼ばれる毒があり、口にすると嘔吐や腹痛などを発症する恐れがあります。 ペットや子どもが間違って口にしないように注意してください。

マンシュウキスゲは、手間のかからない性質と適応性で知られる丈夫な多年草です。日向から半日陰で繁栄し、良く排水された土壌を必要とします。特記事項としては、乾燥した期間に特に水をやること、しぼんだ花を摘むことでより多くの花を促すことが挙げられます。マンシュウキスゲは比較的害虫や病気に強く、初心者の庭師でも手入れがしやすいです。マンシュウキスゲは温度変化に対して顕著な耐性を示し、-30℃の寒さや43℃の熱に耐えることができます。その適応性により、さまざまな気候で元気に育ちますが、極端な寒さの際には萎れたり変色することがあり、過度の暑さは葉焼けや成長の停滞を引き起こす可能性があります。これらの過酷な条件を管理するためには、根を厳寒から保護するためのマルチングや、暑さのストレスを軽減するための日陰や定期的な水やりが効果的です。

カモミールはキク科の耐寒性の一年草または多年草で、古くから効能の多いハーブとして重宝されてきました。用法は様々で、精油、ハーブティー、アロマグッズ、ハンドクリーム、入浴剤など、幅広く暮らしの中に取りいれられています。カモミールには大きく分けて2種類があり、多年草のローマンカモミールはグランドカバーに、一年草のジャーマンカモミールはハーブティーとして人気があります。葉は明るいグリーンで、深く切れ込んだ軽やかなフォルム、花は白い花びらと中心の黄色のコントラストが印象的な花です。青りんごにたとえられる、爽やかで甘い芳香があります。カモミールの語源はギリシア語の「chamaimelon」で、大地のリンゴという意味からきています。

アネモネ・ブランダはやや山地性の球根植物で、日本の高温多湿の気候では栽培に工夫が必要になります。花色は多彩で、品種により紫色や青紫色、白色、赤紫色などの花を咲かせます。うまくいけばムスカリやチューリップなどの春に咲く球根植物との競演が楽しめるでしょう。アネモネ・ブランダは南東ヨーロッパおよび西アジアを原産とし、これらの地域の森林や高山草原で自然に繁茂しています。中央ヨーロッパにも導入され栽培されており、現地の環境にうまく適応しています。アネモネ・ブランダは庭園で育てられ、栽培の結果としてその自生地を越えて分布が広がっています。アネモネ・ブランダは、色を提供するために使われる寒冷地の部分的な日陰や日当たりの良い場所で育ちます。しばしば日陰の木の下に塊状に植えられ、花を咲かせるコンテナ植物としても栽培されます。春の長い開花期間と急速な成長速度により、グラウンドカバーとしての利用に非常に適しています。

サルビア・ミクロフィラは、宿根性サルビアの一種です。葉に良い香りがあり、ハーブとしても知られています。英名チェリーセージで、花期は6~11月です。冬に地上部が枯れますが、翌春には再び新芽が伸びます。一般的な花色は赤ですが、白、紫、ピンクなどの品種も出回っています。日当たりの良い場所を好み、初夏から秋まで長く花を咲かせるのが特徴です。高さは1m近くまで伸びます。晩秋に地上部が枯れた後は地際まで切り戻すと、翌春は地際から新芽が伸長し、コンパクトに開花させることができます。サルビアミクロフィラは、シソ科の宿根草で、メキシコ原産です。英名はチェリーセージと呼ばれ、ハーブとしても利用されます。草丈は30cm~1mで、花色は赤、白、紫、ピンクなどがあります。初夏から秋まで長く花を咲かせ、丈夫で育てやすいのが特徴です。

フレンチラベンダーの花はとても特徴的で、細く伸びた茎の先端に稲穂状に花が付きます。最大の特徴は花穂の先についた葉。葉だけれど緑色ではなく、紫色や白い色をしています。細長い花びらにも見えるこの葉。これは苞葉(ほうよう)と言い、花穂を守るために葉っぱが変異したものです。4枚ほどの苞葉が花穂の先端についており、ウサギの耳のようにも見えます。花色も豊富で、紫系、ピンク系、ブルー系、ホワイト系などがあります。香りはやや弱いですが、花が散った後も苞葉が残り、長い期間鑑賞できます。ドライフラワーにも向いています。ラベンダーの中では暑さに強く、耐寒性もあり丈夫です。蒸れに弱いので、花後に切り戻しをして風通し良く育てると、毎年楽しむことができます。地中海沿岸地方が故郷のラベンダーはカラっとした暑さには強いですが、じめじめとした空気は苦手です。庭植えは、植え付けから1カ月間は3日おきくらいにたっぷりと水やりし、それ以降はあまりあげなくて大丈夫です。

ラバンディンとラベンダーの違いについて、知っていますか?ラベンダーといえばリラックスアロマを代表するアロマセラピーの中で、最もポピュラーな香りですが、ラバンディンはその代表的な品種のひとつなんです。ラバンディンは、真正ラベンダーと耐暑性の高いスパイクラベンダーの自然交雑によって生まれたハイブリット種です。この交雑は昆虫、とくにミツバチが花から花へと花粉を飛ばすことで生まれたものだといわれています。ラバンディンは気象条件や生育する土壌に対して強い適応力を持つためとても育てやすく、見た目も真正ラベンダーよりも大きく育ちます。ただし不稔性(ふねんせい)といって種子を自らつくることができないため、通常は挿し木によって増殖をおこないます。フローラル調の甘さと穏やかさを持つ真正ラベンダーの香りと比べ、ラバンディンはすっきりとシャープな香りで、全体的にクリアーな印象を持っています。

モクコキモドキは、4月の頃に白い梅のような花を咲き、秋には実をつけます。樹皮や値にはタンニンという色素を含むので、芭蕉布や久米島紬の色を出す染料となります。モッコクモドキは、バラ科シャリンバイ属の常緑低木で、別名シャリンバイとも呼ばれます。4月頃に白い梅のような花を咲かせ、秋には褐色の球形の実をつけます。樹皮や根にはタンニンが含まれ、染料として利用されることもあります。花言葉は「愛の告白」「そよ風の心地よさ」「純真」です.。モッコクとよく似ている木の一つとしてモチノキがありますが、モチノキと比べ、葉っぱが分厚く、柄が赤くなり(環境などによって赤くならないこともあります)、枝先に葉っぱが集まってつくことなどで見分けることができます。 モチノキの仲間は若い枝に溝が入るものが多いので、そのあたりも良い識別ポイントです。

シネラリアは草丈20~30cmで半球状に育ち、カラフルな花をこんもりと密に咲かせる冬から春の室内用鉢花として親しまれています。園芸的に「シネラリア」と呼ばれていますが、実は、シネラリア属ではなくペリカリス属に分類される植物です。スペイン領カナリア諸島原産のペリカリス・クルエンツス、ペリカリス・エリティエリ、ペリカリス・ポピュリフォリウス、ペリカリス・トゥシラギニスを交配して、背が低く半球状に育つように改良された結果、今の姿になりました。しかし、近年では再度野生種と交配され、草丈50~60cm程度に育つ園芸品種もあり、木立ち性シネラリアと呼ばれています。夏から秋にタネをまいて育てる種子系の品種と、さし芽でふやす栄養系の品種があります。どちらも暑さに弱い反面、徐々に慣らせば最低温度1℃程度まで耐えます。真冬に開花株を購入した場合は、最低温度5℃以上を保つようにしましょう。

センジュギクは、キク科の多年草で、日本や中国に自生しています。切花に栽培される園芸種マリゴールドには、アフリカン・マリゴールドとフレンチ・マリゴールドがあります。マリゴールドはメキシコ原産の一年草で、古くから改良が進み園芸種として多数の品種があり、大別してフレンチ種とアフリカン種 との2つの系統が育成されました。育成されたフレンチ種が和名マンジュギクと呼ばれる系統で、アフリカン種が和名センジュギクと呼ばれる系統なのだそうです。花は白やピンク、紫などの色で、秋に咲き、古くから観賞用や薬用に利用されてきました。花は黄色、オレンジ色、赤褐色、白色の小舌花と、緑黄色、橙色の筒状花からなる頭花です。直径10cmを超える大輪のものが多いです。薬用の効能は、長寿、健康、若返り」などとされています。センジュギクは、愛する人への贈り物としても適しており、永遠の愛や忠実さを伝えることができます。センジュギクの名前は、千個の花が一つの茎に咲くという意味ですが、実際にはそこまで多くはありません。

サフィニア は、ナス科ツクバネアサガオ属の植物で、1989年にサントリーと京成バラ園芸が共同で作出したペチュニアの園芸品種です。正式名称は「ペチュニア・サフィニア・シリーズ 'サフィニア' 」。「サフィニア」の名称はサントリーフラワーズの登録商標です。ペチュニアでは初めての本格的な栄養繁殖系で、ペチュニアの原種が持つ長日植物である弱点を完全に払拭した園芸品種です。不稔性が高く、生育しても草姿が乱れず、花数が多く花期が長いという特長があります。開花時期は4月から10月で、耐寒性の低い常緑多年草、一年草であり、10月から11月に地上株は寒さで枯れますが、温度管理を適切に行えば越冬も可能です。また越冬株は1年目よりさらに大きく育ちます。

「ゼラニウム」の名称で流通している花には多くの品種がありますが、モンテンジクアオイはそれらの原種の一つです。日本へは江戸時代末期にオランダから入ってきたと言われています。自生地では、峡谷や原生林の林縁などで見られます。南アフリカの岩の多い丘や斜面、森林の周辺でモンテンジクアオイが自然に育つのを見つけるでしょう。世界中で庭の装飾として栽培されており、栽培から逃れると侵略的な雑草になります。世界の熱帯および亜熱帯地域で自然化した集団が見られます。モンテンジクアオイは、とても一般的な多年草(ただし、一年草として扱われる)で、夏の庭の花壇やコンテナで使用されるペラルゴニウムの品種です。立ち上がった華やかな花は目立つため、通常は春に花を咲かせる花の隣に展示用として植えられます。また、この植物は虫を寄せ付けない特性のため、バラやトウモロコシ、キャベツなどの野菜の近くでも良く育ちます。

ミヤマキンポウゲは、北海道から本州中部の高山の草原に生える中型の多年草です。特に、湿り気のあるゆるやかな斜面では大群落をつくることもあり、初夏の高山の草原を彩る花の代名詞ともされています。雪解けとともに芽出しが始まり、葉が展開します。葉は3裂し、さらに細かく裂けてモミジの葉のような形です。夏には中心から花芽を伸ばして、つやのある黄色い5弁花を太陽にキラキラと輝かせながら開花します。地下では根茎が広がり、次々とわき芽が伸び出します。花後には金平糖のような痩果(そうか)ができ、タネをつけます。やがて葉は黄変して落ち、冬芽の状態で長い冬を過ごします。この仲間は世界的にも人気のある仲間で、各地によい花がたくさんあります。一部には夏眠性のものもあり、鉢づくりではまとまりもよく、それぞれが独特の個性をもった一群です。

アリウム・クリストフィーは、晩春から初夏に光沢のある紫色の花が開花する球根の花です。春に花茎が伸びて頂点に球形の散形花序の花がつきます。ひとつひとつの星型の花は、少しずつ開花するため花もちが良く、切り花として楽しむこともできます。草丈は40~60cmでアリウム類の中では中型、花の直径は20cm前後と大きめです。晩春から開花が始まるので、春から初夏に咲くバラや草花と組み合わせると素敵な空間を作ることができます。開花前の姿、シックな色合い、ユニークなフォルムの花は、一輪でも存在感抜群です。点在して植えたり、まとめて植えたりと、植え方次第で見え方が変わります。水はけの良い土を好みます。すでに草花が開花している土ならそのまま植え付けることができます。土が酸性に傾いている場合は、酸度調整をしてから植え付けましょう。

アルメリアは球状のかんざしのような花が咲く多年草です。和名では海岸の乾燥した土地に自生していることからハマカンザシと呼ばれています。株元から多くの花茎を立ち上げて咲くため、コンテナや花壇がにぎやかになります。花色は赤、白、ピンクなどがあり、切り花用の高性種もあります。乾燥した土地に自生しているため多湿には弱いものの、基本的には丈夫な草花で庭や花壇、寄せ植えなどに利用されています。アルメリアはケルト語で「海の近く」という意味で、自生環境をそのまま示しています。アルメリアは水はけの良い土を好みます。一般的な草花が開花している場所なら植え付け可能です。酸性土壌に傾いている場合は、有機石灰などを混ぜ込んで酸度調整をするとよいでしょう。

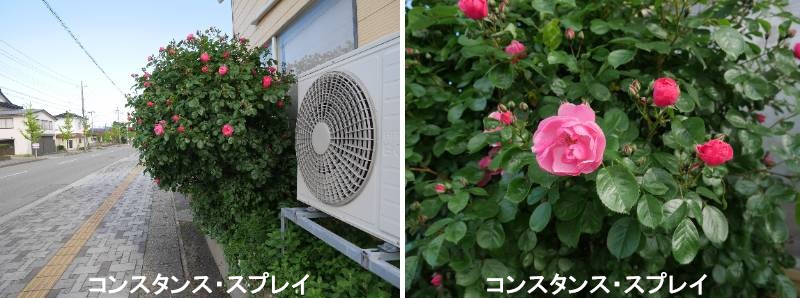

コンスタンス・スプレイとは、1961年にデビッド・オースチンによって最初に公開されたイングリッシュローズの品種です。特徴は、オールドローズの香りとモダンローズの返り咲き性を併せ持ったバラで、樹高2mまで伸びるツルバラです。より詳細に説明すると、コンスタンス・スプレイは、かわいらしく丸みのあるカップ咲きの花を持ち、花びらが散りにくく花持ちが良いので、長く楽しむことができます。デビッド・オースチンは、少年期からバラを育てており、1961年に「コンスタンス・スプレイ」を世に送り出した後、1969年にデビッド・オースチン社を設立しました。その後、様々なイングリッシュローズを開発し、その貢献が認められ、2007年には大英帝国勲章を授与されました。さんじみの宿によると、デビッド・オースチンは、英女王エリザベス2世の即位40周年、50周年、60周年の記念にバラを贈ったこともあります。

パーフォリエイト・ハニーサックルは南ヨーロッパや東ヨーロッパ、西アジアの一部が原産です。その自然生息地は、導入と栽培によって北ヨーロッパや中央ヨーロッパの一部にまで拡大しました。パーフォリエイト・ハニーサックルは多様な温帯地域で栽培することができるため、その原産地を超えた地域にも導入されています。パーフォリエイト・ハニーサックルの花は強い芳香を持ち、鮮やかな果実には観賞価値があります。絡みながら登る性質から、ガーデニングでフェンスや壁沿いに用いられるほか、庭園や公園に観賞用に植栽されます。花はチョウを、果実は鳥を引き寄せます。パーフォリエイト・ハニーサックルは多くの花を咲かせるので、庭や公園でハチを助けたい場合には最適です。また、茂みが密生しているため、他の野生動物の避難所としても良い選択です。

ゼニアオイ(銭葵)はよく水が切れる土壌と部分的な日陰から全日光を受けることで最もよく繁栄します。ゼニアオイの特別なケアポイントは、根が水につかったり水を貯めることなく一貫した湿度を保つことです。定期的な枯れ花取りは成長期間中に継続的な開花を促進します。これらのケアポイントを考慮すると、ゼニアオイは整備が容易であり、あらゆるレベルのガーデナーに適した選択肢とされています。ゼニアオイは広範囲の気温条件で育ちます。繁茂する品種は通常、暖かい気温に耐えられます。これは強健な植物であり、マイナス40°Fまで低下する冬にも耐えることができます。ツリーゼニアオイなどのいくつかの品種は一度確立されると干ばつにも耐えることができ、雨が戻ると生き生きと活気づくでしょう。

オオムラサキツユクサはアメリカ東部を原産とし、そこでは草原や開けた森でよく見られます。広く園芸装飾として使用され、カリフォルニアやスペイン、イタリア、トランスカフカースにも導入されています。鮮やかな緑色の細長い葉を持つオオムラサキツユクサは、青または紫がかった花を咲かせる多年草です。アメリカ原産ですが、昭和になって日本に移入してきたため道端で野生化している姿を確認することができます。オオムラサキツユクサは非常に短い開花期間を持っています。遅い春または真夏の間に、鮮やかな青い花を一週間だけ咲かせ、各花はわずか一日しか持ちません。最も人気のある品種は青い花を特徴としていますが、オオムラサキツユクサの品種には白、紫、またはピンクの花もあります。オオムラサキツユクサは非常に短い開花期間を持っています。遅い春または真夏の間に、鮮やかな青い花を一週間だけ咲かせ、各花はわずか一日しか持ちません。

オオベニウツギは、中国原産で、高さが2~3メートルになる落葉低木です。葉腋に、長さ2.5~3.5センチの濃紅色の花を数個ずつつけます。花冠は漏斗状鐘形で、上部は浅く5裂しています。萼は長さ約5ミリの線形で、5裂しています。葉は卵状長楕円形で、先は細長くとがり、縁に浅い鋸歯があります。表はまばらに毛があり、裏には白色の短い軟毛が密生し、ややざらつきます。タニウツギの仲間で、庭木として広く利用されているといいます。花が枝にびっしりと咲き、全体的な景観がとってもキレイな品種です。 薄いピンクの可愛らしい花と、やや黄味がかった白の覆輪の斑入り葉を持つ人気の低木です。 近年は、暖冬の影響で開花時期が早まっており、3月下旬には開花している地域もあるようですが、梅雨前に咲く花です。

ツボサンゴは、ペレニアルガーデンには必ずといってよいほど植栽される宿根草です。日本では以前から花を楽しむために植えられていましたが、欧米から葉の美しい品種が導入され、葉を楽しむグランドカバーとして用いられることが多くなりました。初夏に長い花茎を伸ばして、つぼ型の花を咲かせます。花色は赤が普通ですが、葉色を楽しむものの中には白や緑など地味なものもあります。葉は浅く切れ込みが入ります。葉脈に沿って赤や白の斑が入りますが、葉色によっては斑の色が目立たないものもあります。株はロゼットタイプで花のない時期はコンパクトな姿です。通常は地植えに向いており、下草や根じめ、ボーダーガーデンの前景、グランドカバーに用います。花を期待する場合はよく日の当たる場所に置きます。葉を楽しみたい場合は木漏れ日が当たる程度の半日陰の場所で育てます。半日陰でも比較的明るい場所に置かないと茎が徒長しがちになるので注意してください。

ヤブデマリは、・花や実の美しさから、近年は庭木として使われるようになりました。ピンクの花を咲かせる「ピンクビューティー」や「恋花火」などの園芸品種も出回っています。また白くて大きな毬状の花を咲かせるオオデマリもヤブデマリの変種とされることがあります。ヤブデマリの開花は5月~6月で、オオカメノキ(ムシカリ)やカンボクに似る。枝にびっしりと咲き誇り、花の季節になると昆虫がよく集まる。花序は直径5~10センチほどです。花弁のように見えるのは装飾花で、五つに裂けますが、うち1つだけが小さいです。本当の花は中央にある黄色い部分で両性花です。雌しべ1本と5本の雄しべがあります。ヤブデマリの葉は円形で直径は5~10センチほど。先端は尖るのが普通だが、中には浅く凹むものもある。葉の縁には浅いギザギザがあり、7~12対ある葉脈が目立ちます。

オオヤマレンゲは、本州(新潟及び郡馬県以西)、四国、九州の山地に分布するモクレン科の落葉低木です。別名をミヤマレンゲといい、深い山の広葉樹林地に自生しています。初夏に咲く清楚な花を観賞するため、神社仏閣や庭園に類種が植栽され、茶の世界では古くからギョクセイと呼んで親しまれています。日本特産とされることもありますが、朝鮮半島や中国の東北部及び中南部にも分布しています。「オオヤマ」は「近畿の屋根」と称される奈良県の大峰山系を意味し、同地に自生が多いこと(あるいは単に「山に生える大きな」の意)、花の形が蓮華(=ハス)に似ていることからオオヤマレンゲと命名されました。命名の起源となる大峰山系の自生地は昭和3年、史跡名勝天然記念物に指定されています。オオヤマレンゲの開花は葉が展開した後の5~7月です。枝先に長い柄を出し、直径8~10センチ弱の白い花が下向き又は横向きに咲きます。花弁は9枚あるように見えますが外側にある大きな3枚は花弁ではなく「萼片」です。

ワスレグサ(忘れ草)は強さと手入れの簡便性で知られ、さまざまな環境条件で繁栄します。主なケアポイントは、日光から半日陰に囲まれ、適度な水やりに気を付け、湿った排水の良い土に特に注意することです。数年ごとに株を分けて過密状態を防ぎ、元気な成長を保つことに重点を置くべきです。ワスレグサはフルサンライトの下で最もよく成長し、活発な成長と豊富な花を促進します。理想的には、毎日少なくとも6時間の直射日光を受けるべきです。ワスレグサは部分的な日光にも耐えますが、光の露出が減ると開花が少なくなり、活力が低下する可能性があります。適応的に、ワスレグサ(忘れ草)は葉の向きを変えることで光の吸収を最大化し、さまざまな光に適応できますが、色は大きく変わりません。屋外に植える場合は、その可能性を最大限に引き出すために日当たりの良い場所を優先してください。ワスレグサの耐久性と適応性により、さまざまな太陽のある風景に適しています。

ペンステモンは釣り鐘形や、筒状でふっくらした形の愛嬌のある花が連なるように咲き、まるでカラフルな熱帯魚が群れをなして泳いでいるようにも見えます。北アメリカ西部からメキシコを中心に約250種の原種があり、木立ち性のものから這い性のものまで形状はさまざまです。長い穂になって咲くものや房状に固まって咲くものなど、バラエティに富み、花色も豊富で、複色のものも多く見られます。ほとんどのものは常緑性で、冬のグリーン材料としても重宝します。ロゼット状で冬越しするタイプと茎立ちの状態で冬越しするタイプとがあります。冬の低温を経て、その後の長日条件で開花しますが、園芸品種のなかには、開花のための低温が不要で、しかも長期間咲き続けるものもあります。夏の高温多湿や長雨による蒸れに弱いものが多いため、宿根草として利用できる種類は限られ、タネまきが容易な園芸品種では、秋まき一年草扱いとされています。

タイワンコマツナギは東南アジア原産、一説には熱帯アフリカ原産といわれる小低木です。文字通りタイワンコマツナギが藍染めの原料になることを示しています。ただし、日本にはタイワンコマツナギは生えていませんでしたので、藍染めにはアイ(タデ科)やリュウキュウアイ(キツネノマゴ科)から採れる藍を用いました。また日本の山野に生えるコマツナギは、「偽のタイワンコマツナギ」を意味し、タイワンコマツナギによく似ていますが、藍の原料は採れません。 タイワンコマツナギは、常緑で高さ 2m ほどになりコマツナギよりも一回り大きく育ちます。また、コマツナギと比べ、小葉が 1.5 ~ 2 倍多く、花序が基部の葉よりも短いのが特徴です。17 ~ 19 世紀にインドや西インド諸島で大規模に栽培され、これらの地域の藍が市場を席巻していました。 20 世紀になると藍色色素のインジゴが化学合成できるようになり、こちらが主流となりました。そのため、現在ではタイワンコマツナギの栽培はほとんど行われていません。

リシマキア・プンクタータは、中央および南ヨーロッパ、トルコに分布するサクラソウ科オカトラノオ属(リシマキア属)の多年草です。美しい花を咲かせることから観賞用として広く栽培されており、現在では北アメリカの多くの地域で帰化植物として定着しています。分布域は溝や道路脇、池の畔などにあり、日当たりが良くやや湿り気のある土壌を好んで自生しています。リシマキア・プンクタータの花期は6月~8月です。花期になると、上部の茎の葉の付け根から花柄を伸ばし、花径2~3㎝程度の花を輪生状に咲かせます。花は黄色い5枚の花弁を持つ杯状で、花弁の基部はやや赤みを帯び、下から上へと咲きあがります。花色は黄色のみです。葉は先の尖った長楕円形で、縁はゆるく波打ち、輪生または対生します。葉茎には細かい毛が密生しています。茎はあまり分枝せず直立し、花を咲かせながら草丈60~90㎝程度に成長します。葉に斑の入る斑入り品種もあります。

オニマタタビ(鬼木天蓼)は、中国原産の果樹・薬用植物です。蜂によって受粉します。別名はシナサルナシ(支那猿梨)と読んでいます。野生状態では、オニマタタビは茂みや密な森、里山、低木林地で生育しています。オニマタタビは斜面を好み、標高200~230メートルまでの峡谷での生長も好みます。オニマタタビの起源は、長江峡谷北部であると推測されています。現在の中国では、オニマタタビは南東部全域に分散しています。オニマタタビとキウイフルーツは、どちらもマタタビ科マタタビ属の植物で、キウイフルーツの和名の一つがオニマタタビであるため、非常に近い関係にあります. 厳密に言えば、オニマタタビはキウイフルーツの原種に近い植物を指し、キウイフルーツはオニマタタビを品種改良したものが主流です。

ルリミゾカクシ(瑠璃溝隠)は、キキョウ科ミゾカクシ属の多年草です。別名ルリチョウソウ(瑠璃蝶草)、ルリチョウチョウ(瑠璃蝶々)、属名からロベリア(魯別利亜)とも呼ばれています。原産地は南部アフリカのマラウィ、ナミビアから南アフリカにかけてです。亜熱帯では多年草ですが、温帯では秋蒔き一年草として扱うことが多いです。開花期は春。暑さにも寒さにもあまり強くありません。草丈は8〜15cmで、茎の下部につく葉は長さ10mm幅4〜8mmの楕円形で鋸歯があります。上部につく葉は細く、鋸歯がないこともあります。野生種は幅8〜20 mmの花をつけ、花弁は5つで、色は青や紫です。花序は間隔の開いた円錐花序で、果実は5〜8mmの蒴果で、内部に無数の細かい種子を生じます。花として販売、栽培されており、白、ピンク、赤などの花色も作出されています。また暑さへの耐性を強めた改良品種も作られています。

コトネアスターは、寒さに強く、また果実や紅葉が美しく、小型の種類があるために、庭園樹としてよく栽培されています。ピラカンサによく似ていますが、コトネアスターの葉には鋸歯(きょし)がないこと、枝にはとげがないことで区別されます。コトネアスターの仲間は、旧世界(アフロ・ユーラシア大陸)の北半球に約400種が分布する、落葉、または常緑の木本植物です。中国原産のベニシタンは、赤色の果実と枝が横に広がる樹形で、最も広く栽培されていますが、近年は、果実がより美しい園芸品種も導入されています。栽培は容易で、極端に乾燥しない日なたであれば、毎年美しい果実を楽しむことができます。

ブーゲンビリアはハイビスカスとともに熱帯を代表する花木で、原産地は中米・南米の熱帯地方です。発見者のフランス人探検家ブーガンヴィユから名前が付けられました。ブーゲンビレアは丈夫で長期間開花することから、熱帯各地で親しまれているつる性の熱帯花木です。美しく着色した部分は苞で、中心部に白色の小さな筒状の花をつけます。寒さにも強く、霜が降りない地域では戸外でもよく冬越しします。肥料と水を多く与えるような育て方では、枝葉ばかり茂ってとげが目立つようになり、花はほとんど咲きません。肥料と水やりを加減することで、1年に2~3回開花させることができます。

テンニンギク(天人菊)はその強靭さと手入れが容易なことで認識されており、世話がしやすい植物です。よく排水された土壌と完全な日光に好適であること、そして定期的な枯れた花を除去することが継続的な開花を促進し、生命力を維持します。ナティブプレーリーの自生地で繁栄するテンニンギク(天人菊)は、周期的な干ばつに適応しており乾燥に対する高い耐性を持っています。この頑強さは、降雨がまれに起こる原産地との一致から適度な水やりを好むことに表れます。そのため、土壌を過度に飽和させることなく、週に2回テンニンギク(天人菊)に水をやるべきです。活気あふれる花と頑丈さから外で栽培されることが多いテンニンギク(天人菊)は、雨のサイクルの自然な潮汐を経験することで繁栄し、手間のかからないが美しい花を求める庭師には最適な選択肢です。

ピンクグルーテンドルストは、バラの一品種であり、モダンローズ、ハイブリッド・ルゴサに分類されています。エフ ジェイ グルーテンドルストの枝変わり品種で可愛らしいピンクで、ばららしからぬ風情が可憐で美しく、自立型の樹に成長します。秋以降も開花が楽しめます。その他の性質はエフ ジェイ グルーテンドルストに準じます。ポーランド1923年作のオールドローズの人気品種であり、ハマナス(ロサ・ルゴザ)を交配の親とする「ルゴザ系」の一つです。日本でも比較的普及しています。主に6月~7月頃にカーネーションに似たロゼット咲きの直径5センチくらいの愛らしいピンクの花を開きます。四季咲き性で、ハマナスの交配種であり、葉はハマナスのそれを受け継いでいます。耐病性は強く、トレリスに絡めたり、生垣などに向いています。色違いに白、赤があります。