江戸時代、酒田をはじめとする日本海の港や北海道の港から江戸や大阪に、米や魚、特産物などが船で運ばれていました。船は津軽海峡を通り江戸へ向かう東廻り航路と瀬戸内海を通って大阪、江戸へ向かう西廻りの航路があり、西廻りの航路を走る船を北前船と呼ぶようになりました。東廻りの航路では太平洋側を北へ向かう黒潮の流れに逆らって進む必要があるため、西廻りの航路の方が荷物を安く運べ盛んに利用され、酒田は北前船の寄港地として「日本の中心!?」と言われるほど繁栄した歴史が随所に残っています。

江戸時代、酒田をはじめとする日本海の港や北海道の港から江戸や大阪に、米や魚、特産物などが船で運ばれていました。船は津軽海峡を通り江戸へ向かう東廻り航路と瀬戸内海を通って大阪、江戸へ向かう西廻りの航路があり、西廻りの航路を走る船を北前船と呼ぶようになりました。東廻りの航路では太平洋側を北へ向かう黒潮の流れに逆らって進む必要があるため、西廻りの航路の方が荷物を安く運べ盛んに利用され、酒田は北前船の寄港地として「日本の中心!?」と言われるほど繁栄した歴史が随所に残っています。

ji3が酒田にやってきたのは、職場の転勤で昭和38年頃だと思います。生まれ育った場所が内陸で海とは無縁でしたので、海は新鮮でした。以来この地に住み続けています。この魅力ある海で楽しんだのは、うみの恵を頂くことでした。令和の現在では多くが禁止になっていますが、昔は自由に楽しめました。以下幾つか紹介いたします。

ji3が酒田にやってきたのは、職場の転勤で昭和38年頃だと思います。生まれ育った場所が内陸で海とは無縁でしたので、海は新鮮でした。以来この地に住み続けています。この魅力ある海で楽しんだのは、うみの恵を頂くことでした。令和の現在では多くが禁止になっていますが、昔は自由に楽しめました。以下幾つか紹介いたします。

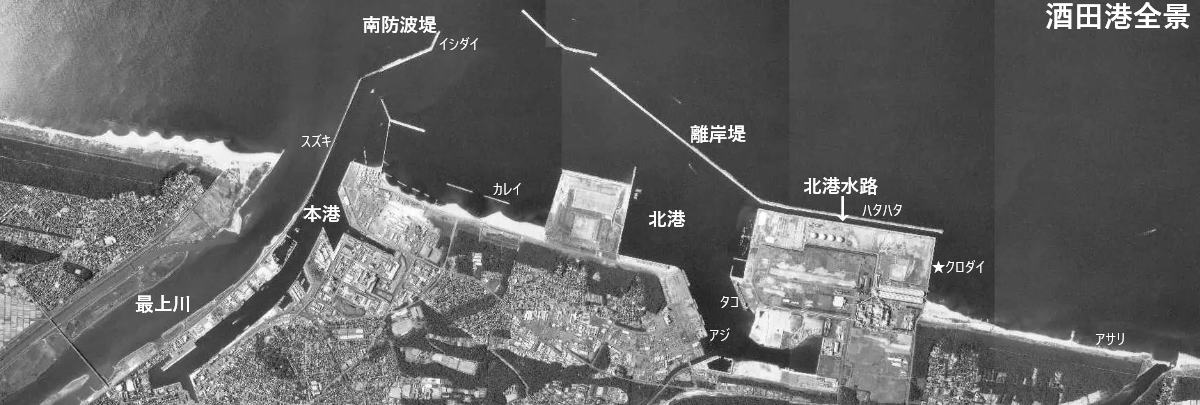

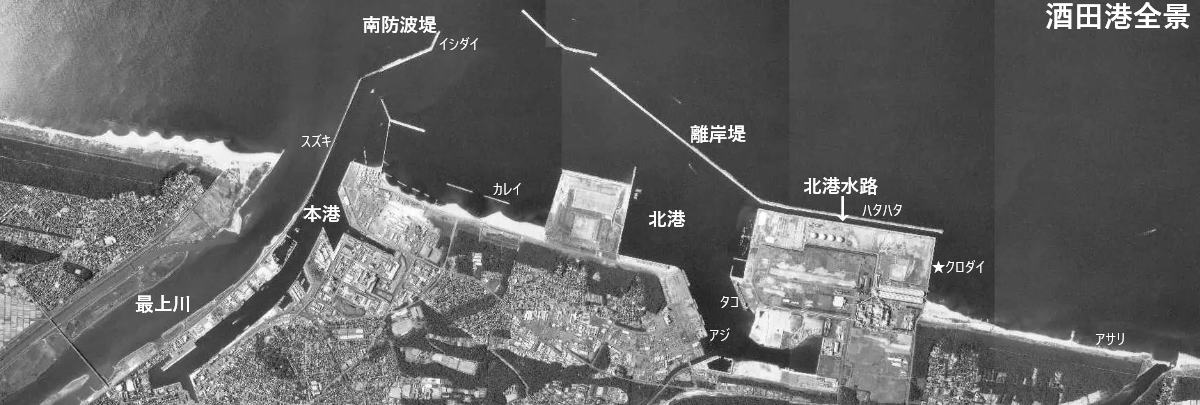

10月頃だと思いますが、酒田北港の火力発電石炭荷役岸壁に10m感覚で5個蟹籠を沈めました。エサはサンマです。現在はサンマは高級魚ですが、昔は一箱数百円で変えました。これで一晩過ぎるとワタリガニが入ります。ワタリガニという名前は聞いたことがあっても、実際どういったカニなのか知らない人も多いのではないでしょうか。ワタリガニは日本各地で漁獲され、漁獲量も多い人気のカニです。比較的小ぶりなカニなのでパスタの上に丸ごと乗っていたりすることも多いです。

10月頃だと思いますが、酒田北港の火力発電石炭荷役岸壁に10m感覚で5個蟹籠を沈めました。エサはサンマです。現在はサンマは高級魚ですが、昔は一箱数百円で変えました。これで一晩過ぎるとワタリガニが入ります。ワタリガニという名前は聞いたことがあっても、実際どういったカニなのか知らない人も多いのではないでしょうか。ワタリガニは日本各地で漁獲され、漁獲量も多い人気のカニです。比較的小ぶりなカニなのでパスタの上に丸ごと乗っていたりすることも多いです。

実はji3の蟹籠の目的はワタリガニを捕るためのものではありません。蟹が大好物の真蛸を捕るための仕掛けなのです。真蛸は、8本の腕を持ち、体は伸縮性があって非常にしなやかです。さらに体表には色素細胞が密集しており、数秒ほどで体色を周囲の色に合わせてカモフラージュすることができます。マダコ(真蛸)とミズタコ(水蛸)はサイズが大きく違います。また、食感も違いがあり、マダコは身が堅く絞まり、ミズダコは水分を多く含み柔らかいのが特徴です。マダコは、砂地の海底や岩礁帯に巣を作って棲んでいます。砂地では、海底に穴を掘って、穴の周囲を小石などで丁寧に固めて、巣穴として暮らしています。マダコの好物は、「カニ、エビ、貝類」です。かなり、グルメな生き物です。

実はji3の蟹籠の目的はワタリガニを捕るためのものではありません。蟹が大好物の真蛸を捕るための仕掛けなのです。真蛸は、8本の腕を持ち、体は伸縮性があって非常にしなやかです。さらに体表には色素細胞が密集しており、数秒ほどで体色を周囲の色に合わせてカモフラージュすることができます。マダコ(真蛸)とミズタコ(水蛸)はサイズが大きく違います。また、食感も違いがあり、マダコは身が堅く絞まり、ミズダコは水分を多く含み柔らかいのが特徴です。マダコは、砂地の海底や岩礁帯に巣を作って棲んでいます。砂地では、海底に穴を掘って、穴の周囲を小石などで丁寧に固めて、巣穴として暮らしています。マダコの好物は、「カニ、エビ、貝類」です。かなり、グルメな生き物です。

真蛸のヌメリを取るための下処理は、足を裏返して中心部にあるクチバシ周りに包丁で切れ込みを入れ、まずクチバシを取り除きます。次に目玉を下にし、頭と胴体の付け根を指先で切ったら胴体を裏返します。胴体に付着している内臓を手で引っ張りながらていねいに外したら、胴体を元に戻します。そしてヌメリがとれるまで塩でもみます。最後に真蛸を茹でますが、タコは、茹でることで旨味が凝縮し、身が引き締まって歯切れが良くなるため、塩茹でして食べます。また、タコに含まれる酵素の働きを止め、微生物を死滅させる効果もあります。この真蛸1kg超えを含め1シーズンに50~80匹捕れ、方々に配っていました。当然現在は禁止になっています。

真蛸のヌメリを取るための下処理は、足を裏返して中心部にあるクチバシ周りに包丁で切れ込みを入れ、まずクチバシを取り除きます。次に目玉を下にし、頭と胴体の付け根を指先で切ったら胴体を裏返します。胴体に付着している内臓を手で引っ張りながらていねいに外したら、胴体を元に戻します。そしてヌメリがとれるまで塩でもみます。最後に真蛸を茹でますが、タコは、茹でることで旨味が凝縮し、身が引き締まって歯切れが良くなるため、塩茹でして食べます。また、タコに含まれる酵素の働きを止め、微生物を死滅させる効果もあります。この真蛸1kg超えを含め1シーズンに50~80匹捕れ、方々に配っていました。当然現在は禁止になっています。

港の中ではサビキ釣りをしました。(サビキ釣りとはマキエを撒いて魚を寄せ、そこに複数のサビキバリ(擬似バリ)が付いた仕掛けを投入して、アジやサバ、イワシなどの小型回遊魚を狙う海釣りの入門ともいえます。)サビキでは主にアジ釣りですがイワシが回遊してくるとお祭りになります。(流通上の「アジ」とはマアジです。北海道〜九州までの沿岸域、非常に浅いところから水深100mまでで群れを作っています。アジ科には多数の食用魚がありますが、もっとも漁獲量が多いのがマアジです。)

港の中ではサビキ釣りをしました。(サビキ釣りとはマキエを撒いて魚を寄せ、そこに複数のサビキバリ(擬似バリ)が付いた仕掛けを投入して、アジやサバ、イワシなどの小型回遊魚を狙う海釣りの入門ともいえます。)サビキでは主にアジ釣りですがイワシが回遊してくるとお祭りになります。(流通上の「アジ」とはマアジです。北海道〜九州までの沿岸域、非常に浅いところから水深100mまでで群れを作っています。アジ科には多数の食用魚がありますが、もっとも漁獲量が多いのがマアジです。)

酒田北港湾内には、いろいろな魚が回遊してきます。アジ釣りをしているとき、投げサビキで回遊してきたイナダを多量釣った事があります。イナダは、成長過程のブリの呼び方で、20〜30cmのものを指し、主に関東で使われます。関東では「いなだ」、関西で「はまち」というのが一般的でしたが、昨今では養殖ものを「はまち」、天然ものを「いなだ」と呼び分ける傾向もあります。

酒田北港湾内には、いろいろな魚が回遊してきます。アジ釣りをしているとき、投げサビキで回遊してきたイナダを多量釣った事があります。イナダは、成長過程のブリの呼び方で、20〜30cmのものを指し、主に関東で使われます。関東では「いなだ」、関西で「はまち」というのが一般的でしたが、昨今では養殖ものを「はまち」、天然ものを「いなだ」と呼び分ける傾向もあります。

アジは煮ても焼いてもおいしい魚ですが、一番はお刺身です。(真アジのお刺身とは、スズキ目アジ科の魚であるマアジの刺身です。日本国内では重要な食用魚のひとつで、適度に脂が乗ってうまみがあります。)

アジは煮ても焼いてもおいしい魚ですが、一番はお刺身です。(真アジのお刺身とは、スズキ目アジ科の魚であるマアジの刺身です。日本国内では重要な食用魚のひとつで、適度に脂が乗ってうまみがあります。)

ボラはブリやスズキ、コノシロなどと並んで出世魚ともいわれ、神代の昔から日本人の生活に深くかかわりをもつ魚です。関東では祝い魚として生後100日目のお食い初めに使われたり、ボラ漁の盛んな伊勢志摩地方では豊漁祈願神事や八幡祭などでボラを奉納するなど、縁起のいい魚です。「寒鰤、寒鰡、寒鮃」と称される様に、冬になると泥臭さが消えて適度に脂がのり、一度味をしめたら忘れられるものではありません。しかも、刺身にした時、ボラ特有の皮の下の紅がなんとも美しい魚である。

ボラはブリやスズキ、コノシロなどと並んで出世魚ともいわれ、神代の昔から日本人の生活に深くかかわりをもつ魚です。関東では祝い魚として生後100日目のお食い初めに使われたり、ボラ漁の盛んな伊勢志摩地方では豊漁祈願神事や八幡祭などでボラを奉納するなど、縁起のいい魚です。「寒鰤、寒鰡、寒鮃」と称される様に、冬になると泥臭さが消えて適度に脂がのり、一度味をしめたら忘れられるものではありません。しかも、刺身にした時、ボラ特有の皮の下の紅がなんとも美しい魚である。

釣りに出掛けますと、狙った魚が食いつかず、餌を横取りする嫌われ者の魚がいます。フグ、カワハギ等がそうですが、大きなボラに邪魔されると事態は深刻になります。道糸を含む釣りの仕掛けが壊されてしまいます。でも、このボラも上手に調理すれば美味しいお刺身になるのです。夏は泥臭みがありますが、冬になると臭みもとれ、脂が乗って肉もしまってきます。下ごしらえの時、内臓をつぶさないことがポイントです。活魚であれば「背越しなます」を酢醤油かショウガ醤油で、もしくは洗いを酢味噌で食べるのがよいです。鮮度の良い物は三枚におろしてすぐ刺身にせず、皮を引いてから薄く塩を振り、冷蔵庫で1日ぐらいしめる。(ji3の場合は氷水に数十分漬けてしめます)それから塩をとって刺身にします。焼き物では、頭つきのまま背開きにし、塩を振ってしばらく置き、さっと水洗いして水気を切り、塩焼きやみそ醤油でつけ焼きとします。大型のボラはブツ切りにしてみそ煮にし、長時間コトコトと煮ると良いでしょう。

釣りに出掛けますと、狙った魚が食いつかず、餌を横取りする嫌われ者の魚がいます。フグ、カワハギ等がそうですが、大きなボラに邪魔されると事態は深刻になります。道糸を含む釣りの仕掛けが壊されてしまいます。でも、このボラも上手に調理すれば美味しいお刺身になるのです。夏は泥臭みがありますが、冬になると臭みもとれ、脂が乗って肉もしまってきます。下ごしらえの時、内臓をつぶさないことがポイントです。活魚であれば「背越しなます」を酢醤油かショウガ醤油で、もしくは洗いを酢味噌で食べるのがよいです。鮮度の良い物は三枚におろしてすぐ刺身にせず、皮を引いてから薄く塩を振り、冷蔵庫で1日ぐらいしめる。(ji3の場合は氷水に数十分漬けてしめます)それから塩をとって刺身にします。焼き物では、頭つきのまま背開きにし、塩を振ってしばらく置き、さっと水洗いして水気を切り、塩焼きやみそ醤油でつけ焼きとします。大型のボラはブツ切りにしてみそ煮にし、長時間コトコトと煮ると良いでしょう。

酒田北港の離岸堤の水路北端で投げ釣りをよくしました。(山形県では、海岸線の浸食を防ぐために、海岸線にほぼ平行に沖に離岸堤を設けています。) 離岸堤の際に青イソメをエサに投げ込むと、アイナメが釣れました。アイナメは北海道から九州まで日本各地の沿岸部で見られます。大きさ: 釣りの対象魚としては30~40cmが中心です。最大で60cmクラスになります。現在は離岸堤に渡船で渡る事は禁止されていますが、昔、タイヤ販売店主催の釣り大会がありまして、魚種や大きさのポイントで、クロダイ釣ったji3が優勝した思い出があります。

酒田北港の離岸堤の水路北端で投げ釣りをよくしました。(山形県では、海岸線の浸食を防ぐために、海岸線にほぼ平行に沖に離岸堤を設けています。) 離岸堤の際に青イソメをエサに投げ込むと、アイナメが釣れました。アイナメは北海道から九州まで日本各地の沿岸部で見られます。大きさ: 釣りの対象魚としては30~40cmが中心です。最大で60cmクラスになります。現在は離岸堤に渡船で渡る事は禁止されていますが、昔、タイヤ販売店主催の釣り大会がありまして、魚種や大きさのポイントで、クロダイ釣ったji3が優勝した思い出があります。

真冬に、離岸堤北端方向の外海に向かって遠投して、真鱈を釣った事もあります。また、離岸堤北端のテトラポットでアザラシを見た事もあります。

真冬に、離岸堤北端方向の外海に向かって遠投して、真鱈を釣った事もあります。また、離岸堤北端のテトラポットでアザラシを見た事もあります。

地球温暖化による海水温の上昇で、今では幻になった魚がいます。12月の末、寒風が吹き始める頃、酒田北港の離岸堤との水路でお祭り騒ぎのような釣りがありました。ハタハタ釣りです。ハタハタは、普段は水深200〜300m、水温が3℃〜4℃くらいのところにいる深海魚です。それが、毎年12月ころになると、産卵のために酒田沿岸に寄って来て、岸近くにある藻場もばに卵を産みつけて帰って行きます。その、岸に来たハタハタを漁獲する、わずか1ヵ月ほどの漁を「季節ハタハタ漁」といいます。ハタハタは、漢字では、魚偏に雷で「鱩」または、魚偏に神で「鰰」って書きます。11月末〜12月にかけて、天気が荒れて、雷が鳴って、海が時化しけて、海水がかき混ぜられると、その後にハタハタが接岸すると言われています。

地球温暖化による海水温の上昇で、今では幻になった魚がいます。12月の末、寒風が吹き始める頃、酒田北港の離岸堤との水路でお祭り騒ぎのような釣りがありました。ハタハタ釣りです。ハタハタは、普段は水深200〜300m、水温が3℃〜4℃くらいのところにいる深海魚です。それが、毎年12月ころになると、産卵のために酒田沿岸に寄って来て、岸近くにある藻場もばに卵を産みつけて帰って行きます。その、岸に来たハタハタを漁獲する、わずか1ヵ月ほどの漁を「季節ハタハタ漁」といいます。ハタハタは、漢字では、魚偏に雷で「鱩」または、魚偏に神で「鰰」って書きます。11月末〜12月にかけて、天気が荒れて、雷が鳴って、海が時化しけて、海水がかき混ぜられると、その後にハタハタが接岸すると言われています。

この、北港水路でのハタハタフィバーの発端は、ji3だろうと思います。こんなに大勢の釣り人が訪れる数年前、水路に近いji3のクロダイポイントで、サビキ釣りをしていたら型のよいハタハタが数匹つれました。「こんな所でハタハタとは」信じられませんでした。それが、ある気象条件で、水路でも釣れ、現在では禁止されている錨針の仕掛けでも多量に釣れるようになり、口コミで広まって行きました。山形県庄内地方では、12月9日は「大黒様のお歳夜(大黒様の年取り)」といい、「まっか大根(二股大根)」、豆料理を大黒様に供えて、豆料理と「ハタハタの田楽」、「たらのこいり」を食べる習慣があります。ハタハタはたんぱくな味わいですが甘味があり、ご飯のおかずやおつまみにしても美味しく食べられます。生臭さなどのくせもないため、塩焼きや煮付け、鍋など様々な料理に合わせやすいです。メスのはたはたには卵(ぶりっこ)がついており、ひとつひとつの粒がしっかりとしていて食べごたえがあります。プチプチと口の中ではじける食感に加えてネバネバとしているのが、ほかの魚卵と異なる大きな特徴です。

この、北港水路でのハタハタフィバーの発端は、ji3だろうと思います。こんなに大勢の釣り人が訪れる数年前、水路に近いji3のクロダイポイントで、サビキ釣りをしていたら型のよいハタハタが数匹つれました。「こんな所でハタハタとは」信じられませんでした。それが、ある気象条件で、水路でも釣れ、現在では禁止されている錨針の仕掛けでも多量に釣れるようになり、口コミで広まって行きました。山形県庄内地方では、12月9日は「大黒様のお歳夜(大黒様の年取り)」といい、「まっか大根(二股大根)」、豆料理を大黒様に供えて、豆料理と「ハタハタの田楽」、「たらのこいり」を食べる習慣があります。ハタハタはたんぱくな味わいですが甘味があり、ご飯のおかずやおつまみにしても美味しく食べられます。生臭さなどのくせもないため、塩焼きや煮付け、鍋など様々な料理に合わせやすいです。メスのはたはたには卵(ぶりっこ)がついており、ひとつひとつの粒がしっかりとしていて食べごたえがあります。プチプチと口の中ではじける食感に加えてネバネバとしているのが、ほかの魚卵と異なる大きな特徴です。

昔ji3が磯釣りにはまっていた頃は、冬期間も例外ではありませんでした。年がら年中、夜明け前から出社時間までの間、一日の日課として釣りに出かけていました。冬期間酒田北港の、現在のコンテナ取り扱い岸壁のあたりに、砂だまりと言われる場所があり、沖に向かってパイルが打ってあり。それに沿って渡って行き、同じポイントに毎朝同じエサの仕掛けを投げ入れると、間違いなく型のよいカレイが釣れました。当時同場所の釣り仲間は一寸年上の建具屋さんです。基本的に、一年を通して釣りをしていましたので、魚に不自由する事はありませんでした。

昔ji3が磯釣りにはまっていた頃は、冬期間も例外ではありませんでした。年がら年中、夜明け前から出社時間までの間、一日の日課として釣りに出かけていました。冬期間酒田北港の、現在のコンテナ取り扱い岸壁のあたりに、砂だまりと言われる場所があり、沖に向かってパイルが打ってあり。それに沿って渡って行き、同じポイントに毎朝同じエサの仕掛けを投げ入れると、間違いなく型のよいカレイが釣れました。当時同場所の釣り仲間は一寸年上の建具屋さんです。基本的に、一年を通して釣りをしていましたので、魚に不自由する事はありませんでした。

メイタガレイは、日本の北海道南部からの沿岸部と台湾、東シナ海北部に分布しており、水深100mより浅い砂泥底に棲んでいます。小さな貝類や、ゴカイなどの多毛類、小さな甲殻類などの底生の小動物を捕食しています。両目の間にある突起に触ると痛いこと(=目痛)や、両目の間に板状の突起があること(=目板)などが名前の由来と考えられています。眼が高く出ていることから別名で「メダカ(目高)」などとも呼ばれており、地方名も様々です。釣りで掛かることはあまりありませんが、底曳網で漁獲されます。比較的に低水温を好む魚のため、釣りやすい時期は冬から春前までの寒い時期です。

メイタガレイは、日本の北海道南部からの沿岸部と台湾、東シナ海北部に分布しており、水深100mより浅い砂泥底に棲んでいます。小さな貝類や、ゴカイなどの多毛類、小さな甲殻類などの底生の小動物を捕食しています。両目の間にある突起に触ると痛いこと(=目痛)や、両目の間に板状の突起があること(=目板)などが名前の由来と考えられています。眼が高く出ていることから別名で「メダカ(目高)」などとも呼ばれており、地方名も様々です。釣りで掛かることはあまりありませんが、底曳網で漁獲されます。比較的に低水温を好む魚のため、釣りやすい時期は冬から春前までの寒い時期です。

目の位置が逆向きなのでこの魚はヒラメです。ヒラメとは、カレイ目カレイ亜目ヒラメ科に分類される魚です。ヒラメ科の中で最も食用として扱われていることが多く、広く親しまれています。ヒラメは日本近海全域に生息しており、浅い沿岸付近で漁獲されます。淡白な味わいで、刺身や寿司といった生食用に食される高級魚です。ヒラメは、沿岸の砂泥地を好む海水魚で、夜に積極的に捕食活動を行うという性質があります。体表をさまざまな色に変化させる「擬態」という能力をもっており、体表を海底の砂や岩礁の色などあらゆる背景に溶け込むことが可能です。

目の位置が逆向きなのでこの魚はヒラメです。ヒラメとは、カレイ目カレイ亜目ヒラメ科に分類される魚です。ヒラメ科の中で最も食用として扱われていることが多く、広く親しまれています。ヒラメは日本近海全域に生息しており、浅い沿岸付近で漁獲されます。淡白な味わいで、刺身や寿司といった生食用に食される高級魚です。ヒラメは、沿岸の砂泥地を好む海水魚で、夜に積極的に捕食活動を行うという性質があります。体表をさまざまな色に変化させる「擬態」という能力をもっており、体表を海底の砂や岩礁の色などあらゆる背景に溶け込むことが可能です。

ヌマガレイは、陸っぱりでねらえるカレイとしては日本最大級で、ヒラメ類の様に眼が体の左側にあり、川や湖などの純淡水域でも普通に生活する北海の異端児です。ただし、アラスカ産では30%、カリフォルニア産では50%のものが右側に眼をもち、交雑実験から眼のつき方は遺伝によって支配されていることが明らかにされています。体の表面には多数の粗雑な骨板が散在し、特に背ビレ・臀ビレの基底に沿うものは著しく隆起しています。透明感のある白身は脂が少なく、旨味にはやや乏しいとされています。最も美味しい食べ方は刺身で、身持ちが良くしっかりとした食感が長く味わえますが、そのためには持ち帰るギリギリまで生かして活け締めにするとよいです。

ヌマガレイは、陸っぱりでねらえるカレイとしては日本最大級で、ヒラメ類の様に眼が体の左側にあり、川や湖などの純淡水域でも普通に生活する北海の異端児です。ただし、アラスカ産では30%、カリフォルニア産では50%のものが右側に眼をもち、交雑実験から眼のつき方は遺伝によって支配されていることが明らかにされています。体の表面には多数の粗雑な骨板が散在し、特に背ビレ・臀ビレの基底に沿うものは著しく隆起しています。透明感のある白身は脂が少なく、旨味にはやや乏しいとされています。最も美味しい食べ方は刺身で、身持ちが良くしっかりとした食感が長く味わえますが、そのためには持ち帰るギリギリまで生かして活け締めにするとよいです。

マツカワガレイは、天然魚は個体数が少なく生態の多くは不明ですが、海域に放流された人工種苗について生態の知見が蓄積されています。すなわち、雌は雄よりも成長が速く、満1歳で30cm、2歳で40cm、3歳で50cmに達します。放流魚に発信機をつけた調査では、放流された北海道から700km以上も離れた東北海域南部の水深300m前後の大陸棚斜面上部に1~4月集群する漁場が発見され、そこが主産卵場であることが分かりました。有眼側の鰓孔上端は胸ビレ上端よりも上にあり、歯は鈍い円錐形で有眼側でもよく発達し、上顎では2~3列の歯帯をなしています。透明感のあるしっかりとした白身で鮮度落ちが遅く、刺身は最上級でヒラメをしのぐ美味しさです。エンガワや肝も驚くほどの美味で刺身に添えて食べたいです。火を通しても、もちろん美味で、硬い皮を剥いだ塩焼きや煮つけ、小型のから揚げなどいずれも旨いです。

マツカワガレイは、天然魚は個体数が少なく生態の多くは不明ですが、海域に放流された人工種苗について生態の知見が蓄積されています。すなわち、雌は雄よりも成長が速く、満1歳で30cm、2歳で40cm、3歳で50cmに達します。放流魚に発信機をつけた調査では、放流された北海道から700km以上も離れた東北海域南部の水深300m前後の大陸棚斜面上部に1~4月集群する漁場が発見され、そこが主産卵場であることが分かりました。有眼側の鰓孔上端は胸ビレ上端よりも上にあり、歯は鈍い円錐形で有眼側でもよく発達し、上顎では2~3列の歯帯をなしています。透明感のあるしっかりとした白身で鮮度落ちが遅く、刺身は最上級でヒラメをしのぐ美味しさです。エンガワや肝も驚くほどの美味で刺身に添えて食べたいです。火を通しても、もちろん美味で、硬い皮を剥いだ塩焼きや煮つけ、小型のから揚げなどいずれも旨いです。

酒田近海で磯釣りを楽しむ者にとって、最高の獲物と醍醐味は、クロダイを釣った時です。そしてとても難しい釣りです。神経質なこのクロダイとの知恵比べで勝ったときだけ釣る事ができます。クロダイはスズキ目タイ科の魚です。釣りのターゲットとしても人気です。全長は最大で70センチ前後、釣り上げられる平均全長は、30~40センチです。力強いひきで、ゲーム性が高いことから、多くの釣り人を夢中にさせているのはないでしょうか。

酒田近海で磯釣りを楽しむ者にとって、最高の獲物と醍醐味は、クロダイを釣った時です。そしてとても難しい釣りです。神経質なこのクロダイとの知恵比べで勝ったときだけ釣る事ができます。クロダイはスズキ目タイ科の魚です。釣りのターゲットとしても人気です。全長は最大で70センチ前後、釣り上げられる平均全長は、30~40センチです。力強いひきで、ゲーム性が高いことから、多くの釣り人を夢中にさせているのはないでしょうか。

ji3の釣り時間(日の出前から出勤時間まで)の中で、いつも夜明け前後が食いがよかったような気がします。エサはオキアミを使いました。釣り餌のオキアミは、南極海周辺に生息するナンキョクオキアミを冷凍して加工したもので、エビに似た甲殻類ですが動物性プランクトンに分類されます。

ji3の釣り時間(日の出前から出勤時間まで)の中で、いつも夜明け前後が食いがよかったような気がします。エサはオキアミを使いました。釣り餌のオキアミは、南極海周辺に生息するナンキョクオキアミを冷凍して加工したもので、エビに似た甲殻類ですが動物性プランクトンに分類されます。

胴体全体のウロコを引き落とします。ヒレ際などはウロコが残りやすいので、包丁の切っ先でもう一度こそげ落とします。次に、胸ビレと腹ビレに沿って両側からたすきに包丁を入れて頭を切り落とします。腹を割って内臓を取り出します。中骨主骨には多量の血ワタが付着しているので、包丁の切っ先でまず筋目を入れます。さらに竹製のササラや歯ブラシでこすって掃除し、水洗いした後に水気をふき取ると下処理は終了です。3枚おろしの手順は背ビレと尻ビレの両側から中骨主骨に届くまで切り開きます。同時に、中骨主骨と腹骨の接合部は1本ずつ軟骨を切り離しておきます。尾の付け根から包丁を差し入れ、頭の切り口に向かって半身を切り離します。すると中骨付きと中骨なしの半身に切り分けた2枚おろしになります。塩焼きなどの切り身で使う場合に多用されます。さらに中骨を切り離すと3枚おろしの完成です。節身に作るには続けて腹骨をすき取ります。背身と腹身に切り分けつつ、その接合部に並ぶ血合骨を薄くそぎ取ります。さらに尾の付け根を押さえ皮を引きます。クロダイ1尾を4本の節身に切り分けることができます。

胴体全体のウロコを引き落とします。ヒレ際などはウロコが残りやすいので、包丁の切っ先でもう一度こそげ落とします。次に、胸ビレと腹ビレに沿って両側からたすきに包丁を入れて頭を切り落とします。腹を割って内臓を取り出します。中骨主骨には多量の血ワタが付着しているので、包丁の切っ先でまず筋目を入れます。さらに竹製のササラや歯ブラシでこすって掃除し、水洗いした後に水気をふき取ると下処理は終了です。3枚おろしの手順は背ビレと尻ビレの両側から中骨主骨に届くまで切り開きます。同時に、中骨主骨と腹骨の接合部は1本ずつ軟骨を切り離しておきます。尾の付け根から包丁を差し入れ、頭の切り口に向かって半身を切り離します。すると中骨付きと中骨なしの半身に切り分けた2枚おろしになります。塩焼きなどの切り身で使う場合に多用されます。さらに中骨を切り離すと3枚おろしの完成です。節身に作るには続けて腹骨をすき取ります。背身と腹身に切り分けつつ、その接合部に並ぶ血合骨を薄くそぎ取ります。さらに尾の付け根を押さえ皮を引きます。クロダイ1尾を4本の節身に切り分けることができます。

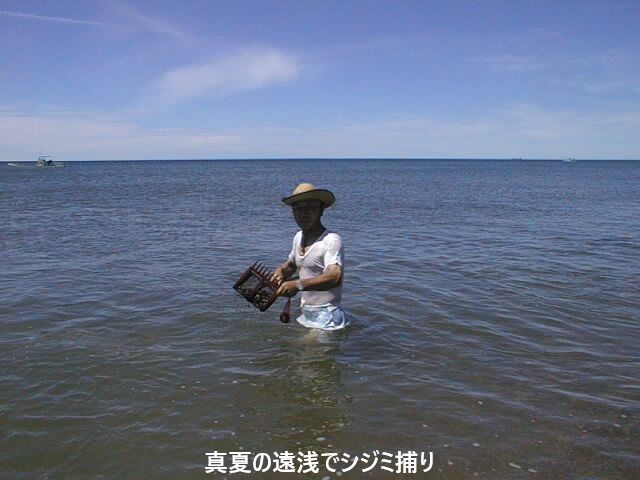

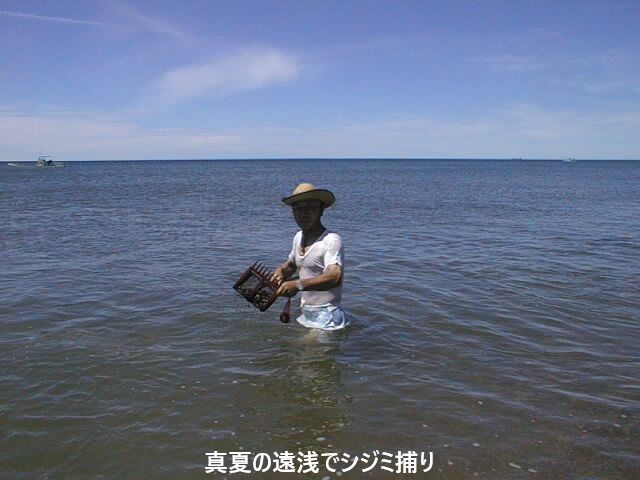

写真の場所は日光川河口付近の宮海地区です。このお遊びは現在固く禁止されていますので絶対真似をしないでください。ji3が遊んだのは規制される相当前の出来事です。偶々海水浴に行って、遠浅で足に小石のようなものが当たるので拾ってみると、それはアサリでした。(遠浅アサリとは、遠浅の砂浜でとれるアサリのことです。アサリは潮干狩りで採取される定番の貝で、貝拾い、貝掘りなどとも呼ばれます。効率をよくするため、釣り具屋へ行ってジョウレンを買ってきました。(ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。 平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。)また、日光川河口の汽水域では、シジミ貝も捕れました。

写真の場所は日光川河口付近の宮海地区です。このお遊びは現在固く禁止されていますので絶対真似をしないでください。ji3が遊んだのは規制される相当前の出来事です。偶々海水浴に行って、遠浅で足に小石のようなものが当たるので拾ってみると、それはアサリでした。(遠浅アサリとは、遠浅の砂浜でとれるアサリのことです。アサリは潮干狩りで採取される定番の貝で、貝拾い、貝掘りなどとも呼ばれます。効率をよくするため、釣り具屋へ行ってジョウレンを買ってきました。(ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。 平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。)また、日光川河口の汽水域では、シジミ貝も捕れました。

「さーてと、どれだけ捕れましたかな」「ねぇーji3さん、ハカリが小さ過ぎません?」「うーーむ、計測不能だなこれは!!」 「いずれにしても沢山捕れました。」お味噌汁やバター焼きが美味しいですよ!!但し最低一晩、塩水につけて砂抜きをしましょうね!!

「さーてと、どれだけ捕れましたかな」「ねぇーji3さん、ハカリが小さ過ぎません?」「うーーむ、計測不能だなこれは!!」 「いずれにしても沢山捕れました。」お味噌汁やバター焼きが美味しいですよ!!但し最低一晩、塩水につけて砂抜きをしましょうね!!

原付バイクで、よく南防波堤に出かけました。(南防波堤は、釣りの名所として知られており、豊富な魚種が狙える場所として地元の人々だけでなく、遠方からの釣り愛好者にも人気があります。)赤灯台までバイクで行き、そこから先端まで歩きます。防波堤際にはテトラポットがあります。

原付バイクで、よく南防波堤に出かけました。(南防波堤は、釣りの名所として知られており、豊富な魚種が狙える場所として地元の人々だけでなく、遠方からの釣り愛好者にも人気があります。)赤灯台までバイクで行き、そこから先端まで歩きます。防波堤際にはテトラポットがあります。

春には、投げ釣りでキスを狙います。時おり、釣れたキスを食べにヒラメがくる事もあります。(キスと言えば、シロギスのことを指して言うのが一般的です。北海道南部以南から九州の日本各地沿岸に生息しており、釣れるサイズは10~20cmが標準で、25cm以上が釣れます。) 又投げサビキでカマスもつれます。投げサビキ釣り(飛ばしサビキ釣り)とは、サビキ仕掛けを遠くに投げて沖にいる魚を狙う釣り方です。足元で釣るサビキ釣りよりも大物が釣れる可能性があります。

テトラポットの隙間の海面に、青イソメをエサにたらし釣りをすると、黒ソイがつれます。(ソイもメバルもメバル属に分類される魚で、背びれに生えた棘など見た目もよく似ています。見分けるポイントのひとつが目の形です。メバルは漢字で「目張」と書きますが、その名のとおり大きく張り出した丸い目が特徴です。ソイも大きな目をしていますがメバルほどではありません。また大きさにも違いがあり、メバルは体長25cmほどですが、ソイは大きなものになると60cmほどになります。)アオイソメとは多毛類に属する動物で、もっともポピュラーな釣りエサのひとつです。 地域によっては青虫とも呼ばれます。 ほとんどの釣具店・エサ屋で取り扱われていて、魚の食い付きがよく、幅広い釣りに使われる万能エサですです。

テトラポットの隙間の海面に、青イソメをエサにたらし釣りをすると、黒ソイがつれます。(ソイもメバルもメバル属に分類される魚で、背びれに生えた棘など見た目もよく似ています。見分けるポイントのひとつが目の形です。メバルは漢字で「目張」と書きますが、その名のとおり大きく張り出した丸い目が特徴です。ソイも大きな目をしていますがメバルほどではありません。また大きさにも違いがあり、メバルは体長25cmほどですが、ソイは大きなものになると60cmほどになります。)アオイソメとは多毛類に属する動物で、もっともポピュラーな釣りエサのひとつです。 地域によっては青虫とも呼ばれます。 ほとんどの釣具店・エサ屋で取り扱われていて、魚の食い付きがよく、幅広い釣りに使われる万能エサですです。

南防波堤の内側で、たらし釣りをすると、石鯛や、(石鯛は、浅い岩礁域にいる典型的な磯魚(磯もの)です。青森県以南の国内各地で食べられています。)

南防波堤の内側で、たらし釣りをすると、石鯛や、(石鯛は、浅い岩礁域にいる典型的な磯魚(磯もの)です。青森県以南の国内各地で食べられています。)

コハダ(コハダは、ニシン目ニシン科コノシロ属の魚で、コノシロの若魚の呼び名です。成長に伴い名前が変わる出世魚で、江戸前寿司のネタとして知られています。)鯛子等が釣れます。(真鯛の幼魚のことを関西ではチャリコと呼んでいます。他にも関東などでカスゴ、島根県でバラ、高知県でタイゴ(鯛子)、九州でシバダイ等の呼び名があります。)

ある日南防波堤先端での釣りの帰り道、多量に余ったエサの青イソメの処分に困ったあげく、酒田南防波堤の船溜まり(防波堤の内側で船舶が停泊できる場所を指します。)の最上川側へ大きな針にエサを山ほど付けて投げましたら、偶々エサが着水した所にいたスズキが口を開けていたとき、口に多量の青イソメが入ってきて食べてしまったようです。人間社会で言えば、交通事故にあったみたいです。これは、まぐれ釣りですね。

ある日南防波堤先端での釣りの帰り道、多量に余ったエサの青イソメの処分に困ったあげく、酒田南防波堤の船溜まり(防波堤の内側で船舶が停泊できる場所を指します。)の最上川側へ大きな針にエサを山ほど付けて投げましたら、偶々エサが着水した所にいたスズキが口を開けていたとき、口に多量の青イソメが入ってきて食べてしまったようです。人間社会で言えば、交通事故にあったみたいです。これは、まぐれ釣りですね。

スズキはスズキ目スズキ科スズキ属に属する肉食性の魚です。比較的大きめの個体で、大きい物だと1mを超えるものもあります。釣り人の間では「シーバス」の愛称で親しまれています。身が綺麗な白色をしているのが特徴です。まるですすいで洗ったように見えるので「すすぎ」から「スズキ」となったといわれています。他にも勢いよく泳ぎ回るので「ススキ(進き)」から由来しているという説もあります。

スズキはスズキ目スズキ科スズキ属に属する肉食性の魚です。比較的大きめの個体で、大きい物だと1mを超えるものもあります。釣り人の間では「シーバス」の愛称で親しまれています。身が綺麗な白色をしているのが特徴です。まるですすいで洗ったように見えるので「すすぎ」から「スズキ」となったといわれています。他にも勢いよく泳ぎ回るので「ススキ(進き)」から由来しているという説もあります。

スズキは全国に生息しており、各地で水揚げされています。主な産地は千葉県や兵庫県です。基本は海水魚ですが、淡水域に来ることもあります。通年通して水揚げされますが、夏頃に水揚げされるスズキは脂がのっていて美味しく食べられます。旬のスズキは刺身で食べるのがおすすめです。クセのないスズキはアクアパッツァにぴったり。スズキをこんがり焼いて具材と一緒に煮込むだけで簡単にできます。スズキと野菜の旨味がスープに溶け出し、たまらない美味しさです。彩り鮮やかで見た目も楽しめます。

スズキは全国に生息しており、各地で水揚げされています。主な産地は千葉県や兵庫県です。基本は海水魚ですが、淡水域に来ることもあります。通年通して水揚げされますが、夏頃に水揚げされるスズキは脂がのっていて美味しく食べられます。旬のスズキは刺身で食べるのがおすすめです。クセのないスズキはアクアパッツァにぴったり。スズキをこんがり焼いて具材と一緒に煮込むだけで簡単にできます。スズキと野菜の旨味がスープに溶け出し、たまらない美味しさです。彩り鮮やかで見た目も楽しめます。