万里の松原自然観察教育林は、酒田市街地に位置し、主にクロマツで形成された森林は、国道7号線を挟み南側の「松陵(しょうりょう)地区」、北側の「新林(しんばやし)地区」に分かれています。エリアの中心となる「松陵地区」周辺には、小中学校、高校や運動公園等の公共施設があり、歩道や遊具の整備がされていますので、学生達の自然学習や遊び場として、また平坦地であることから子供から大人までの散策やジョギングの場として近隣市民に親しまれています。新林地区の施設は遊歩道がメインとなっており、静かな松林を楽しむことができます。

もともとは広葉樹でおおわれていましたが、戦国時代の戦火、年貢の塩を作るための薪材や建築資材として伐採が進むにつれ森林は荒廃し、やがて飛砂や洪水が人々苦しめました。こうした飛砂や洪水から地域を守るために、江戸時代の中期から塩分に強く砂丘に根付く植物としてクロマツの植林が本格的に行われました。長い年月にわたり幾多の先人達の努力の結果、遊佐町吹浦から鶴岡市湯野浜に至る長大な庄内海岸林(総延長約34km)が造成されました。当レクリエーションの森は、細長い庄内海岸林が「万里(ばんり)の長城」のイメージと似ていることから「万里の松原」と名付けられ、地域住民が気軽に利用できる憩いの場として親しまれています。

酒田市の気候は、海洋性気候で夏季は高温多湿、冬は季節風が強く、庄内地域特有の地吹雪が発生します。山間部は多雪ですが、平野部の積雪量は比較的少ないです。万里の松原自然観察教育林では、クロマツの老木が多く生育しており、亜高木層にケヤキ、コナラ、オニグルミ等が、低木層にタラノキ、ムラサキシキブ、ガマズミ等が生育しているほか、ドウタンツツジ、ヤマボウシ等多くの花木が植栽されています。また、リス、タヌキ等の小動物が生育するほか、キジ、ウグイス、メジロ、シジュウカラ等の鳥類、セミ、キリギリス、カマキリ等の昆虫類等が見られます。

松陵地区は市街地に位置しているので、JR酒田駅から徒歩で利用できるほか、車で出かける際は近隣の運動公園の公共駐車場を利用できるので気軽に散策へ出かけることができます。また、松陵地区では、「つつじ園」や「くだものの森」等新たに植林されたエリアや炊事場等の施設も整備されており、秋には芋煮会(山形県の秋の風物詩)を楽しむグループで賑わっています。

万里の松原は、宝暦8年(1758)、本間光丘が下の山王社境内を中心とし、南は最上川岸より北は高砂の境に至る地域に西浜砂防林の造成を自力を以って着手しました。延長約一千間(約1.8km)東西約二百五十間(約450m)で、海岸に強いといわれる能登の黒松を取り寄せて植え付けました。ぐみの木、合歓の木の苗を植え、定着をまって黒松の苗を植え、枯れた木は直ちに補植するなど、艱難辛苦の苦労も遂に実り、ここに一大松林が形成され、住民の悲願であった風砂の害を漸く克服するに至りました。光丘の没後、15年を経た文化13年(1816年)、酒田町民の有志は光丘の偉業を巨石に刻み、その公益を永世に伝えんとしました。撰文者の公厳は本間家の菩提寺の住職であす。碑文は神戸で刻み、海路運ばれたものです。

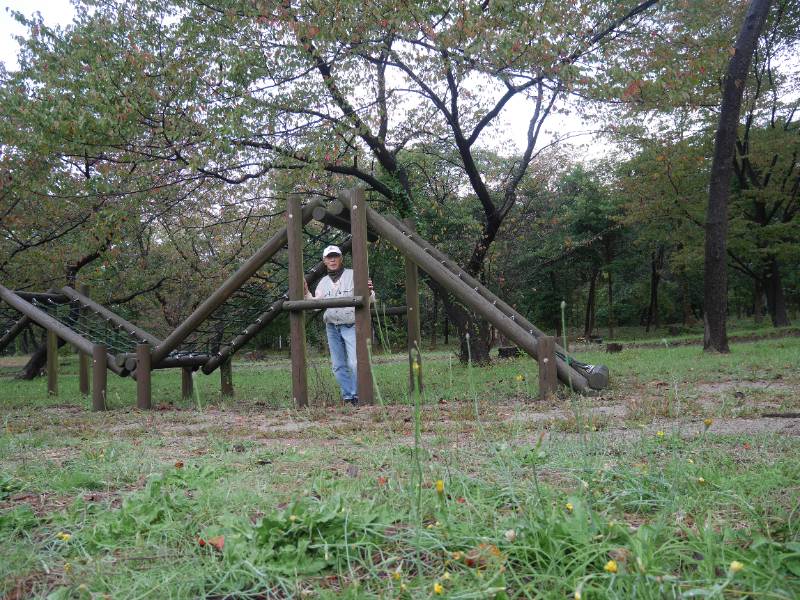

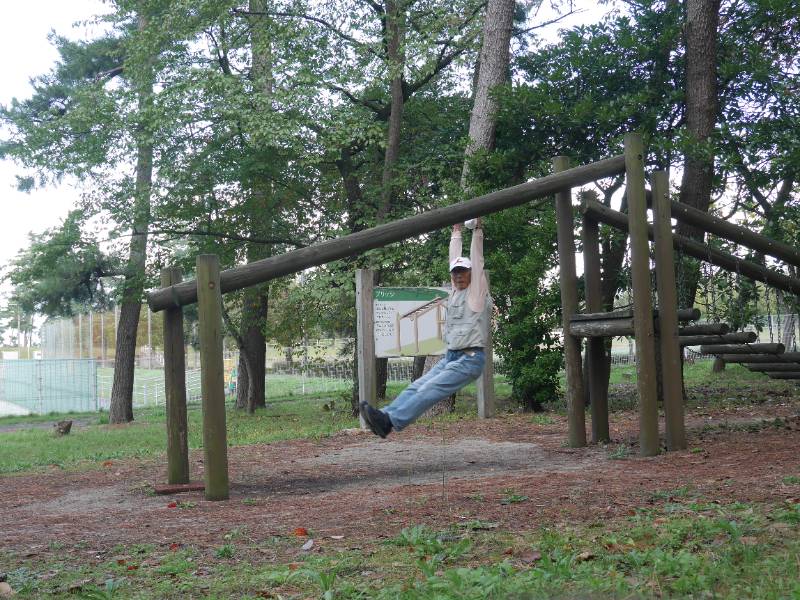

ふくろう展望台やつりばし、ロッククライミングなど、21個のアスレチックに挑戦しながら園内をぐるっと一周。ゴール付近となるちびっ子広場の辺りには、船の形をした遊具が待っています。なかなかハードなアスレチックとなっており、お子様と一緒に思いっきり体を動かして、運動不足も解消できちゃいます。また、さらに広く囲った約2,200mのクロスカントリーコースも設定されています。コースは木陰の中を延びており、ウォーキング・ジョギングに最適です。疲れたら木陰で休憩…。2kmのコースで物足りなければもう一周!など、自分のペースに合わせた運動を楽しめます。

光ケ丘公園は、歴史ある自然と運動施設が一体となった公園です。国道112号沿いに広がる長さ1,300メートル余りの松林は、昭和38年3月9日に市指定文化財として登録されています。公園内には陸上競技場やテニスコート、野球場、プールなどさまざまな運動施設が併設されており、多くの方々から利用されている総合公園となっています。

豊かな自然に囲まれたこの公園は市街地北部の砂丘地にあり、本間光丘氏によって植林されたクロマツ林に囲まれた公園です。全長約1.8㎞の面積にも及ぶこのクロマツ林は、海風に強いと言われる能登の黒松を取り寄せて植え付けたと言われており、住民の悲願であった風砂の害を抑え込むことに成功したという歴史があります。

約49haの面積を持つこの広大な公園は、全天候型陸上競技場をはじめ、ナイター設備を持つ野球場、武道館、テニスコート、市民プール等も併設されています。 特に、運動場を囲うように作られたフィールドアスレチックコースが人気で、その長さは全長約930mあり、その途中にある「フクロウ展望台」や「ロッククライミング」、「吊り橋」等の計21種類のアスレチックに挑戦しながら園内を一周することでき、公園の遊具では遊び足りない小学生や大人も一緒に体を動かすことができます。

「よちよち砦」という小さなお子様向けの遊具や「ちびっこ広場」もある為、まだ小さなお子様のいるご家庭でも楽しんでいただけます。 また、園内には約2,200mのクロスカントリーコースも設定されており、コースの一部には走りやすいように足腰に負担少ないマットが敷かれている為、ウォーキング、ジョギングに最適です。

園内には温泉水を利用した無料の足湯も設置されており、園路を散策して、疲れた体も癒すことができるため、夕方になると遊び疲れた大人の憩いの場となっています。 現在でも光丘氏の思いは受け継がれ、年に2回開催されている美化ボランティアには300人以上の方が参加しており、地元高校ボランティア部もスマイルサポーターとして維持管理に協力しています。

運動場をぐるりと囲んだフィールドアスレチックと、さらにそこを広く大まわりするクロスカントリーコースが人気の光が丘公園。この2.2kmの木陰の爽やかなクロカンコースを走る。園内には思わず寝ころびたくなるような原っぱや、大人も楽しめる21のアスレチックもあり人気スポットになっている。道路を挟んで向かい側には、光が丘陸上競技場もある。海に近いため松林もあり、走り足りなければ外に足を延ばしてみても。

フィールドアスレチックは、自然環境の中で障害物を組み込んで造られた様々なアトラクションを通過し、冒険的要素で運動能力を高める(走行、跳躍、投擲など)遊戯施設を指す。1970年に実業家の井坂弘毅(日本フィールドアスレチック協会理事長[1])によって考案されました。名称は英語のfield(野外)とathletic(運動)を組み合わせた造語です。実際の英語では、類似した施設をアドベンチャーパーク、オブスタクルコース、ロープスコースなどと呼んでいます。

子どもから大人までスリルを感じながら気軽に楽しめる施設で、自然公園の中に遊び場として設けている所や、民間有料施設として営業している所があります。林間部の地形を利用し各種のアトラクションを配置しており、対象年齢や難易度によっていくつかのコースに分けている施設もあります。クリア得点や所要時間をスコアカードに記入するオリエンテーリング方式のコースもあります。また、気候や天候に左右されず、市街地の屋内で気軽に遊ぶことのできるインドアアスレチックの遊戯施設も営業しています。

遊具の「ステップ丸太」は、丸い木(丸太)を横向きに並べ、段差を設けて子どもが昇り降りして遊べるようにした遊具です。一本の丸太を水平に置いたり、複数本を段差状にしたりして、またがったり飛び越えたり、登ったりといった多様な遊び方ができます。丸太を土台に固定するか、複数本を段差になるように並べたものです。バランス感覚や脚力、運動能力の発達を促すことを目的としています。

家族連れで楽しめる施設が多いですが、サンダル履きなどの軽装では遊戯不可の場合もあります。運動に適した衣服を選び、汚れたり濡れたりするので、着替えが必要になることもあります。高所など危険が伴う場合は、ヘルメット・グローブ・ハーネスなどの安全装具を付け、係員の補助を受けながら遊びましょう。子どもが楽しむ場合には、保護者の同伴が必要になる箇所もあります。

酒田市にあるフィールドアスレチック施設は「光ヶ丘公園」です。この公園には、28基の木製遊具が設置された約1kmのフィールドアスレチックコースがあり、21個の遊具に挑戦しながら園内を回ることができます。また、2.2kmのクロスカントリーコースや、足湯、広場、船の形をした遊具などもあります。

遊具吊り橋とは、子供向けの遊び道具として作られた、吊り橋を模した構造の遊具のことです。公園や保育園・幼稚園などに設置され、アスレチックの一部として、遊びながら体を使って渡ることを目的としています。大型遊具として、公園などに設置されます。子供が遊具を渡ることで、バランス感覚や運動能力を養うことができます。杉材などを使用し、木材保護剤で処理されたものが多いです。対象年齢が設定されており、落下高さも考慮されています。ただし、自然素材を使用しているため、割れやささくれが発生する可能性もあります。

まだ遊具がそれほど充実していなかった時代、子どもは周囲にあるモノを利用して遊んだものです。石ころで道路に絵を描いたり、木の枝で戦隊ごっこをしたり――。モノがなければないなりに、工夫を凝らして遊ぶことは、むしろ子どもの成長やアイデアの源でもありました。ところで、利用したのはモノばかりとは限りません。ときには‶人間の身体そのもの‶まで遊び道具となりました。例えば、馬飛び。1人が上体を屈めて背中を台のようにして静止し、その背中を、別の人が両手をついて‶跳び箱‶の要領で飛び越える遊びです。

単純なようでなかなか面白いのは、馬になる人がちょっとしたイタズラをするから。「背中を高くして飛べないようにしよう」「わざと背中を丸めて難しくしよう」とりわけ大勢で並ぶときは、みんなの体格が異なるため背中の高さはバラバラとなり、難易度は上がります。でも、そのデコボコ感がかえって面白さを倍増させたわけです。また、背中を飛び越えるごとに掌から伝わってくる、友だちの身体の温もりというか感触というか、そういったことも他にない不思議な体験でした。

「最近は、馬飛びする子どもを見かけないね」先日、そんな会話をする年配のご夫婦を見かけました。共感を覚える一方、そもそも今の子どもは馬飛びという遊び自体を知らないのでは?とも。今の20~30代のなかには、「馬飛びをしたことがない」という人も少なくありません。となれば、小学生が知らないのも頷けます。しかし、古い遊びには古いなりの楽しみ方があります。特に馬飛びは良い運動になるだけでなく、大勢で遊べばなぜか盛り上がる、不思議な性質を持っています。とはいえ、「馬になるのは嫌だ」とか「コロナだから触れたくない」なんて声も聞こえてきそうです。

アスレチックの「揺れる橋」は、一般的に「吊り橋」や「ロープブリッジ」と呼ばれ、木の板やロープで作られた、地面から離れて揺れながら進む遊具です。フィールドアスレチックの定番遊具であり、渡る際にはバランス感覚が求められます。木の板とロープで作られ、地面との高低差があるものが多く、揺れが大きいためスリルがあります。複数のロープと、踏み場となる木やロープで構成された橋で、これも同様に揺れながら進みます。「ロープウェイ」や「ジップライン」なども、吊り橋に近い要素を持つことがあります。

揺れる遊具には、主に「ロッキング遊具」や「スプリング遊具」、「ブランコ」、「ロープウェイ」などがあります。一般的には、ばねやリンク機構を利用して前後に揺れるものを指し、特定の遊具の名称としては「グローブジャングル」のように回転する遊具や、複数の要素が組み合わさったアスレチック遊具も含まれます。吊り橋のように揺れる橋を渡る遊具です。

「アスレチック 遊具揺れる丸太」とは、不安定な丸太の上を渡る遊具で、体幹を鍛え、バランス感覚や危険を判断する力を養うことを目的としています。フィールドアスレチックなどでよく見られ、「ゆらゆら丸太渡り」とも呼ばれます。丸太が不安定に揺れるため、着実にバランスを取りながら渡る必要があります。揺れる丸太の上でバランスをとることで、全身の体幹が鍛えられます。思考力の育成:危険な状況を自分で判断し、渡り切るための戦略を考える力が養われます。木製のものが多く、自然な風合いを楽しめる製品もあります。

山形県酒田市の「光ヶ丘公園」は、自然あふれる広大な敷地に、フィールドアスレチック場・園路・屋外の足湯を備えた公園です。木製遊具28基・長さ約1kmのアスレチックコースで遊び、2km以上ある園路を散策して、足湯にのんびりつかり、1日たっぷり遊べます。さらに、テニスコートや野球場など、たくさんのスポーツ施設を併設しています。中でも「酒田市光ヶ丘プール」は、ウォータースライダーや幼児用プールのある屋外プールのほか、屋内に温水プールや天然温泉風呂まであり、1年中快適に水泳ができるスポットとして人気があります。

「アスレチック穴くぐり」とは、アスレチック施設でよく見られる、トンネル状の障害物をくぐり抜ける遊具を指す可能性があります。フィールドアスレチックは自然の中で様々な障害物をクリアする遊びで、木製の遊具が用いられることが多いです。具体例としては、木製の丸太や竹で作られたトンネルなどが考えられます。アスレチック遊具の一つで、トンネル状になった障害物を手や体でくぐり抜けるものです。主に木製で作られていることが多く、自然の素材感が特徴的です。

クライミングネットとは、縄で作られた遊具のことです。遊び方は、ハンモック型にセットしているネットを渡ったり、吊るしているネットを登ったりするネット遊びが主です。しかし、遊び方はお子さまによってさまざま。新しい遊び方を生み出してくれることもあります。実は「クライミングネット」はとても優秀な遊具で、遊ぶだけでも養われる力がたくさんあります。不安定な場所を「渡る」「登る」など、普段あまり使わない動作を行うことができ、それによりバランス感覚や全身の使い方を覚えることで運動能力が向上します。特に、日頃はバランス感覚が鈍く、日常生活の中でも良く足がもつれて転んだり怪我をしたりしがちな子どもにとって、とてもメリットがあります。というのも、クライミングネットで遊ぶことでバランス感覚が鍛えられ、また足の踏ん張りが効くようになるので、足場の悪い場所でも転倒や怪我をしにくくなるからなんです。

ハンモック型にセットしているクライミングネットを端から端まで渡ろうとするとき、子どもは「どうやってバランスを保とう?」と必死に考えながらゴールを目指します。このとき、子どもは想像以上に「頭」を使っています。過去、足が網の穴に嵌ってしまったり、つまずいてしまったりしたことを教訓に、どのような渡り方をすれば上手に端まで行けるのか策を講ずる必要があるからです。問題を解決するための思考力を身体と一緒に伸ばせるところが、クライミングネットの魅力のひとつですね。普段、衝動的に行動して失敗しがちなお子さまにとって、クライミングネットは「考える習慣」をつける良いきっかけになるかもしれません。

子どもは不安定だったり高かったり、危険度の高い遊びが好きなものです。昔は木登りや川遊びなど、自然と日常の遊びの中で運動能力を発達させることができましたが、現代の都会ではそういったことは難しいことも多々あります。そこでクライミングネットの登場です!「落ちそう…!」「こけそう…!」「足がズボっといきそう…!」とスリル満点!クライミングネットの上でこけてしまったり、網の間に足が嵌りこんでしまったりといった経験を重ねることで、危機回避能力が身に付いていきます。スリルのある遊びは保護者さまからすると危なっかしく感じるものですが、PARCではスタッフがお子さまの傍について安全対策を行っているので、安心して遊ばせてあげることができますよ。

「使うテクニック次第で、ロープクライミングは驚くほど全身を鍛える効果を発揮します」ロープが不安定で揺れるため、体を安定させて位置を中央付近に保てるよう、コアの筋肉を使う必要があります。ロープクライミングで使う特に大きい筋肉の1つに、ラットとも呼ばれる広背筋があります。広背筋は背中の中央と腰を覆い、脊椎の運動で重要な役割を担う筋肉です。さらに、背中上部の小さな筋肉も鍛えられます。上半身だけを使って上ることも可能ですが、別のテクニックでは、強度と安定性を高めるために脚を使います。これにより、ハムストリングが鍛えられ、身体の安定性が増します。重力に逆らって体重を引き上げるには、前腕と上腕二頭筋の主な筋繊維を動員する必要があります。

「ロープクライミングはとても多くの筋肉を使うので、短期間で効率よく、他の自重運動を上達させる手段になります。特にプルアップやチンアップに効果的です。握力は、フィットネスであまり重視されていないように見えるかもしれませんが、多数のエクササイズに欠かせない要素です。特に年齢を重ねるほど、健康全般の指標としても役立つことを示唆する研究も発表されています。骨密度が転倒やけがのリスクの予測に役立つと見なされているように、健康に年齢を重ねているかどうかを知る指標として、握力を活用することを提案しています。物を強く握るには、ある程度の筋力が欠かせないからです。それに、必要なのは手と前腕の筋力だけではない。力いっぱい握れるのは、全身の筋肉量が多いことの現れです。

ロープクライミングには筋力アップだけではなく、メンタルの健康に大きく役立つ一面もあるそうです。ロープクライミング未経験、または体育の授業でとても嫌な思い出があったりする場合は、ロープを見ただけで怖いと感じるかもしれません。しかし、徐々に上達し、スキルが向上するにつれて、自信が持てるようになので続けると良いでしょう。その気持ちが別の場でフィットネス向上の支えになれば、なおさら自信は深まるでしょう。 ロープクライミングを始めた当初はもどかしさを感じていても、うまくいったと思う瞬間が訪れます。ハードルの高い他のスポーツやワークアウトでも、同じ気持ちでチャレンジできるはずです。

「アスレチック蟹股歩き」は、一般的に**「カニ歩き」と呼ばれる横方向の歩行運動と、「ガニ股歩き」と呼ばれる内股気味の歩き方の両方を指す可能性があります。前者は骨盤を安定させるトレーニングで、後者はガニ股の改善やその原因**に関連するものです。骨盤周り、特にお尻の筋肉(中臀筋)を鍛え、安定させるためのエクササイズです。歩行時のふらつきを軽減し、より安定した歩行をサポートします。

「アスレチック壁間登り」は、パルクールやスポーツクライミング(ボルダリング、リードクライミング、スピードクライミング)などのスポーツを指す可能性があります。パルクールは障害物を使った身体能力トレーニングで、スポーツクライミングは手足を使って壁をよじ登るスポーツです。フランス発祥のストリートスポーツで、「走る・跳ぶ・登る」といった人間の基本的な能力を高めることを目的としています。自然にある障害物や街中の構造物を利用して、アクロバティックな動きをします。壁を駆け上がったり、高い場所から飛び降りたりする動きが含まれます。

「アスレチックネット渡り」とは、ネットの張られたコースを渡るアスレチック遊具の一種で、公園やテーマパークなどで多く見られます。バランス感覚や全身の筋肉を使いながら、次のポイントへ移動するアトラクションです。ネットに手や足をかけたり、ぶら下がったりしながら進みます。全身運動になり、バランス感覚や体幹を鍛えることができます。素材は木製のものが多いです。フィールドアスレチック施設に設置されていることが多いです。

ネット遊具とは、縄で編んだ丈夫なネットを構造物と一体化させた遊具で、ロープネット、アスレチックネットなどとも呼ばれています。ネットの上から下の地面を視認できるので、足元から見える景色や周りの眺望を楽しむことができたり、揺れが持続することで特有の浮遊感やスリルを味わうことができたりと、非日常的な感覚を得る楽しさのある遊具です。素材や構造により、大きく揺らすとトランポリンのような跳躍感を感じることができるようなネット遊具もあります。従来のトランポリンと違い、跳躍しすぎないことでリスクが低減され、大勢での利用も可能です。

「障害丸太渡り」とは、平均台や丸太を渡る際に、フープをくぐる、登り綱のあいだを渡るなど、障害物を乗り越えながらバランス感覚を保って進む競技や運動のことです。これは、体のバランス感覚、重心移動、体幹の筋力を鍛えるのに効果的な運動です。バランスを崩さないように、姿勢やスピードを調整しながら進むみます。重心をうまく移動させることが重要です。バランス感覚の向上になります。

丸太アジリティコースとは、犬のアジリティトレーニングで使用される障害物の一つで、丸太の上を走ったり、飛び越えたりします。アジリティは、犬と飼い主が協力してハードルやトンネルなどの障害物をクリアしていくドッグスポーツです。丸太は、犬のバランス感覚や敏捷性を養うために使われます。バランスを取りながら丸太の上を走る練習です。丸太を飛び越えることで、瞬発力とジャンプ力を養います。ハードル、トンネル、シーソー、スラロームなど、他の障害物と組み合わせてコースが構成されます。

忍者の技には、火・水・木・金・土の五遁の術といった自然を操る「忍術」や、相手を心理的に揺さぶる「話術」、隠密行動のための「歩法」など多岐にわたります。具体的には、火薬で煙を発生させる「火遁」、水中で姿を隠す「水遁」、地面を掘り進む「土遁」、金的を撒いて逃げる「金遁」、木の葉に紛れる「木遁(隠形術)」などが挙げられます。火遁:火薬玉や火矢などを用いて、火炎や煙で敵を欺き混乱させます。水遁:水中に姿を隠す、あるいは水を使って身を隠します。木遁:姿を隠したり、敵の目を欺くために草木に隠れたりします。金遁:撒き菱などの道具を使い、逃走を図ります。土遁:地面を掘り進んで隠れたり、逃げたりします

隠形術:「木の葉隠れ」や「観音隠れ」のように、自然物や物陰に紛れて姿を消す技法です。話術:相手の心理を巧みに操る話術です。相手を怒らせたり、同情を誘ったり、おだてたりして隙を作る「喜怒哀楽の術」があります。歩法:『正忍記』には「ぬき足・すり足・しめ足」など、夜道で足音を立てずに進むための10種類の歩法が記されています。呪術:「九字護身法」など、精神統一や自己暗示に用いる技法です。手裏剣:投げ武器として、クナイなど様々な手裏剣が使用されました。忍者刀:忍者独特の刀も、様々な技で活用されました。

「忍者渡り」という遊具は、おそらく「忍者」の名称がつく、複数の吊り輪や丸太をバランスを取りながら渡っていくタイプの遊具の通称です。明確な定義はありませんが、忍者屋敷の壁などをよじ登るイメージから、子どもが「忍者ごっこ」をしながら挑戦できることからそう呼ばれることがあります。落ちないようにバランスを取りながら進む必要があり、バランス感覚を養うのに役立ちます。バランスを取るために手足を使ったり、体を支えたりするので、全身運動になります。「忍者渡り」のような遊具は、遊びながら「協応動作」や「空間認知力」を養うことができます。

「ギッコンバッタン」とは、主にシーソーや、シーソーのように交互に上下する動きを指す言葉です。シーソーが動く時の音から生まれた擬音語で、「ぎったんばっこん」や「ぎっこんばったん」など様々なバリエーションがあります。また、比喩的に二つのものが並び立つ状況を指すこともあります。中央を支点として交互に上下する遊具です。地域によって「ぎったんばっこん」や「あがりこさがりこ」など、呼び名が異なります。

「ギッコン丸太」「ギッタンバッコン」は、公園にあるシーソー(遊具)を指す言葉です。これは、シーソーが上下する音の擬音語に由来しており、地域によって「ぎっこんばったん」や「ぎったんばったん」など、さまざまな呼び方があります。二人が向かい合って座り、一方が踏み板を下げることで、もう一方が上がったり下がったりして遊ぶ遊具です。「ぎいこ、ばたり」という音から生まれた擬音語が元になっており、その音が変化して「ぎったんばっこん」「ぎっこんばっこん」など、様々な呼び方があります。最近は安全基準の厳格化や予算不足などの理由で、公園から姿を消しつつある遊具でもあります。

「あみだ丸太登り」とは、杉材で作られた木製のアスレチック遊具の一種で、丸太を網のように組んだ障害物を乗り越えるものです。「あみだ丸太越え」という名称で販売されている遊具があることから、一般的にはこちらを指すと考えられます。杉材でできた丸太が網目状に組まれており、それを乗り越えたり、登ったりするアスレチック遊具です。主に6歳から12歳の子どもが対象です。自然素材である木材を使用しているため、割れやささくれなどが発生する可能性があるとされています

遊具ロッククライミングとは、本物の岩を登る「ロッククライミング」を模して作られた、公園や施設にある遊具の一種です。登ったり、くぐったり、バランスを取りながら全身運動ができるアスレチック系の遊具で、主に子供向けに作られています。手足を使って登ることで、バランス感覚や筋力を養うことができます。トンネルを登るもの、ネットを登るもの、ロープでできた山など、さまざまな形状の遊具があります。本物の岩とは異なり、遊具の素材や構造は子供が安全に遊べるように設計されています

「遊具リンボー」とは、バーの下をくぐる「リンボーダンス」の遊具のことです。これは、バーの高さを調節して子どもがくぐったり、ジャンプしたりしながら、バランス感覚や運動能力を高めることを目的としています。やわらかい素材で作られているため安全で、支柱が倒れても安心です。バーの下をくぐり抜ける遊びができるように設計されています。バーの高さやジャンプを調整することで、子どもたちのチャレンジ精神と運動能力を養います。幼児向けに作られており、年中児や年長児は仰向けのリンボーにも挑戦できます。

「遊具リンボー」は、おそらくゲーム『LIMBO(リンボ)』と「遊具」を組み合わせた言葉で、直接的な特定の遊具を指すものではありません。ゲーム『LIMBO』は、モノクロの世界で少年が妹を探す横スクロールアクションパズルゲームです。一方、「遊具」は滑り台やブランコなど、子どもが身体を動かして遊ぶための器具全般を指します。滑り台やシーソー、うんていなど、子どもが身体を動かすことを目的とした器具の総称です。バランス感覚や筋力、柔軟性など、子どもの身体的・精神的な成長をサポートします。

この園庭遊具は木製のブリッジです。足場の丸太が鎖に繋がれて浮いているため前後に揺れます。この前後揺れの中、ブリッジを渡ることで3歳~12歳の子供たちに楽しんでもらうことが出来ます。「丸太ブリッジ」は、丸太をそのまま、または組み合わせた橋のことです。主に、丸太を一本のまま、もしくは複数本を組み合わせて、隙間なく頑丈に作られます。また、丸太を伐採・切断する際の「玉切り」作業における特殊な切り方、特に丸太が折れる危険性がある場合の安全な切り方としても使われることがあります。複数本の丸太を束ねて橋脚とし、さらにその上に丸太を並べて橋板とする構造が一般的です。

遊具の「ブリッチ」は、一般的に丸太のような一本の橋を渡るバランス遊具「ブリッジバランサー」を指します。片足ずつ丸太の上に乗って、手でバランスを取りながら進む遊具で、バランス感覚を養うのに役立ちます。丸太状のものが一本の橋のようになっており、それを片足ずつ渡っていく遊具です。手でバランスを取りながら、足元がおぼつかない丸太の上を最後まで進みます。バランス感覚を強化する効果があります。丸太が揺れることがあるため、注意が必要です。

丸太凸凹登り」は、木を丸ごと使い、表面に凹凸が残された状態で、それを登るための遊びやトレーニングを指すと考えられます。アスレチック遊具の一種で、木材を主な素材とするものによく見られます。公園などにあるアスレチックの、丸太を横に並べたり、丸太にロープをつけたりして、手足を使って登っていく遊具を指すことがあります。山中にある自然に倒れた丸太や、公園などにある丸太をそのまま利用したもので、木の自然な形を活かした遊びやトレーニングです。樹皮が残っていたり、木目がはっきりと出ている丸太が使われることが考えられます。全身の筋肉を使い、バランス感覚や体幹を鍛えることができます。木の自然な感触を楽しみながら、自然の中で体を動かすことができます。

遊具ワンパク渡りとは、主に「バランスストーン」や「バランスライン」などの遊具を使い、手足の力と体幹を駆使して、決められた経路をバランスを取りながら渡る遊びのことです。岩を飛び移る「飛び石遊び」を模したものや、ロープや一本の線の上を歩くものなど、様々な種類があります。全身を使った運動となり、体幹やバランス感覚、脚力などを楽しく鍛えることができます。手足だけでなく体幹も使って体を支える必要があるため、全身の筋力を使います。重心を移動させることで、バランス感覚が養われます。体幹や脚力の強化にもつながります。初心者向けから上級者向けまで、様々な難易度のコースが用意されている場合があります。バランスをとるためには集中力も必要です。

「ゆらゆら丸太渡り」とは、不安定な揺れる丸太の足場を渡ってバランス感覚や体幹を鍛える木製の遊具です。国産杉で作られたものが多く、屋外のアスレチックや庭で使われ、子供たちの挑戦意欲や危険判断力を育むことを目的としています。国産杉などの木材で作られていることが多く、防腐加工が施されているものもあります。揺れる丸太を渡ることで、バランス感覚、体幹、危険を回避する判断力を養います。安全荷重は200kg以内と定められており、据え置き型で設置されます。屋外で使用すると、急激な気温変化により表面に乾燥割れが発生することがあります。

遊具冒険丸太渡りとは、木製の丸太でできたアスレチック遊具の一種で、メインケーブルから吊り下げられた構造を持つ吊り橋です。公園や遊園地にある、丸太の橋桁をロープで吊り下げ、渡るタイプの遊具を指します。主に木材(杉材など)が使用されています。塔の間を渡るメインケーブルから、ハンガーロープ(吊り下げロープ)で丸太の橋桁を吊り下げる構造です。木材保護のための加圧注入処理や表面処理が施されていますが、自然素材であるため、割れ、反り、ささくれなどが発生する可能性もあります。一般的には6歳から12歳が対象とされています。 公園やアスレチック施設などに設置されます。

滑り台とは、高い所から滑り降りて遊ぶための遊具、または火災などの緊急時に高所から安全に避難するための器具です。遊具としては公園や幼稚園などに設置され、子供のバランス感覚や脚力などを養う役割があり、避難器具としては高低差のある場所から迅速に避難するために使われます。はしごや階段で上まで登り、斜面を滑り降りて遊びます。スピード感や高低感、平衡感覚を養うことができます。シンプルな形状のほか、らせん状、ローラー式、乗り物や恐竜をモチーフにしたものなど、さまざまな種類があります。

遊具の滑り台は、はしごや階段などで登った高い場所から、重力を利用して滑り降りる遊具です。公園や幼稚園、保育園によく設置されており、子供のバランス感覚や脚力、恐怖心の克服を促す効果があります。滑り板は直線、波形、螺旋状など様々な形状があり、固定式だけでなく移動式もあります。高い場所から滑り降りるという動作を通じて、バランス感覚や脚力を養います。滑ることでスピード感や高低差に慣れ、勇気を育むことができます。様々な形状や高さの滑り台があるため、子供の発達段階に合わせて遊ぶことができます。

「丸太吊り橋渡り」とは、丸太や木材で作られた丸木橋(丸木橋)を渡る遊びやアクティビティのことです。文字通りには丸太を一本渡した橋を渡ることを指しますが、アスレチック遊具として提供される場合は、丸太や平均台を使って橋を渡る遊具を指すこともあります。丸太や平均台などを探し、谷底にワニがいるなどと想像しながら、他の人と押し合いながら相手を落とさないように渡ります。

「ブランコ歩き」は、ブランコを漕ぐ動作を「歩く」ことにたとえたもので、体幹や全身の筋力、特にバランス感覚を養うのに役立ちます。ブランコに乗って体を前後に揺らすことで、平衡感覚や自分の体をコントロールする能力が身につきます。ブランコに座ったり立ったりするたびに、体は自然とバランスを取ろうとするため、腹筋や背筋など全身の筋肉が刺激されます。全身を使って体を支えることで、体の各部分の筋力が向上します。柔軟性の向上:ブランコを漕ぐ動作を通して、手足や腰を連動させて動かす力が養われます。バランス感覚を養いながら、自分の体をどのように動かせばよいかを学ぶことができます。ブランコを漕ぐことで、推進力や重力、運動方程式といった物理現象を体験し、科学的な知識を深める機会にもなります。

遊具ブランコとは、座板を支柱や樹木などから鎖や縄で吊り下げ、前後に揺れることで楽しむ遊具です。多くの公園に設置されており、利用者が体を前後に振ったり、体重を移動させたりして、自分自身で揺れを作り出して遊びます。ブランコ遊びは、全身の筋肉を使ってバランスを取るため、バランス感覚や全身の筋力向上につながります。また、浮遊感による興奮や、自分の力で高く揺れることへの達成感など、心理的な効果も期待できます。